Percepción docente sobre la aplicación

de metodologías activas en la Educación Superior: un estudio en una universidad

pública peruana

Teacher perceptions on the application of active methodologies

in Higher Education: a study in a Peruvian public university

Dr. Juan

Luis Cabanillas-García. Profesor sustituto.

Universidad de Extremadura. España

Dr. Juan

Luis Cabanillas-García. Profesor sustituto.

Universidad de Extremadura. España

Dra. María

Cruz Sánchez-Gómez. Catedrática de

Universidad. Universidad de Salamanca. España

Dra. María

Cruz Sánchez-Gómez. Catedrática de

Universidad. Universidad de Salamanca. España

Dra. Evelyn

Paola Guillén-Chávez. Docente nombrado.

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú

Dra. Evelyn

Paola Guillén-Chávez. Docente nombrado.

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Perú

Dra. Alejandra

Hurtado-Mazeyra. Docente asociado. Universidad Nacional de San Agustín de

Arequipa. Perú

Dra. Alejandra

Hurtado-Mazeyra. Docente asociado. Universidad Nacional de San Agustín de

Arequipa. Perú

Recibido:

2025/02/24 Revisado 2025/03/01 Aceptado: 2025/05/02 Online First: 2025/05/07 Publicado: 2025/06/28

Cómo citar este artículo:

Cabanillas García, J. L.,

Sánchez-Gómez, M. C., Guillén Chávez, E. P., & Hurtado-Mazeyra,

A. (2025). Percepción docente sobre la aplicación de metodologías activas en la

Educación Superior: un estudio en una universidad pública peruana [Teacher perceptions on the application

of active methodologies in Higher Education: a study in a Peruvian public university]. Pixel-Bit.

Revista De Medios Y Educación, 73. https://doi.org/10.12795/pixelbit.114719

RESUMEN

Diversas políticas internacionales y nacionales buscan

la unificación de la educación superior mediante un modelo educativo centrado

en competencias, el aprendizaje activo y la formación continua. En este marco,

el presente estudio analiza la percepción del profesorado respecto a la

aplicación de metodologías activas en la Universidad Nacional San Agustín de

Perú. Se realizó un estudio no experimental, descriptivo y transversal con 131

docentes seleccionados por conveniencia. Los datos se recogieron mediante un

cuestionario Likert de cinco dimensiones, que analizan el uso de la tecnología

educativa, la aplicación de metodologías activas, la percepción docente de la

aceptación estudiantil, las necesidades de formación docente y la actitud hacia

estas metodologías. El instrumento mostró una alta fiabilidad interna de Alfa

de Cronbach de 0.950. Los resultados reflejan una actitud positiva hacia las

metodologías activas, destacando su contribución a la comprensión, la

participación y el aprendizaje centrado en el estudiante. No obstante, su

aplicación es limitada, siendo más frecuente en mujeres y en docentes de áreas

biomédicas. Se evidencia la necesidad de formación específica en el uso de

inteligencia artificial y tecnologías inmersivas para una implementación

efectiva.

ABSTRACT

Various international and

national policies aim to unify higher education through an educational model

centered on competencies, active learning, and lifelong learning. Within this

framework, this study analyzes faculty perceptions regarding the application of

active methodologies at the National University of San Agustín in Peru. A

non-experimental, descriptive, and cross-sectional study was conducted with 131

faculty members selected by convenience. Data were

collected using a five-dimensional Likert-type questionnaire, which analyzes

the use of educational technology, the application of active methodologies,

faculty perceptions of student acceptance, teacher training needs, and

attitudes toward these methodologies. The instrument showed a high internal reliability

of Cronbach's alpha of 0.950. The results reflect a positive attitude toward

active methodologies, highlighting their contribution to understanding,

participation, and student-centered learning. However, their application is

limited, being more frequent among women and faculty members in biomedical

fields. The need for specific training in the use of artificial intelligence

and immersive technologies for effective implementation is evident.

.

PALABRAS CLAVES· KEYWORDS

Active Methodologies; Higher Education; Teacher Perception; Educational

Technology; Teacher Training

1. Introducción

El Proceso de Bolonia busca

armonizar la educación superior en Europa, promoviendo un aprendizaje continuo

y basado en competencias. Impulsa modelos multidisciplinarios, integración

teoría-práctica y Metodologías Activas (MA) centradas en el estudiante. Estos

principios han influido en América Latina a través del Proyecto Tuning, que adaptó dichos enfoques a realidades educativas

de la región, a través del desarrollo de competencias genéricas y trasversales

en Educación Superior (Beneitore et al., 2007). En el

caso peruano, estas tendencias se han incorporado a través de políticas como la

Ley Universitaria N.º 30220, que impulsa la calidad, la innovación curricular y

la formación integral reflejando una transición hacia modelos educativos más

pertinentes y articulados con las demandas sociales y profesionales

contemporáneas, mediante la gestión de MA centradas en el estudiante

universitario y gestionadas por el docente que respondan a estas demandas.

Estos enfoques pedagógicos, sitúan al estudiante como

protagonista de su aprendizaje, promoviendo su participación activa, el

pensamiento crítico y la resolución de problemas a través de experiencias

significativas. Bajo su conceptualización, la principal

tarea del docente es enseñar al estudiante a aprender a aprender, ayudándole a

desarrollar estructuras cognitivas para gestionar eficazmente la información.

Muntaner Guasp et al. (2020) señalan que las concepciones educativas centradas

en competencias se han integrado en el Proceso de Convergencia Europea y en el

modelo de la OCDE, un organismo internacional que impulsa políticas

públicas orientadas al crecimiento económico, la equidad social y la mejora de

la calidad educativa. En este contexto, se observa una tendencia hacia metodologías de

aprendizaje que mejor responden a las necesidades de la sociedad actual,

fomentando la resolución de problemas, la capacidad crítica y la autonomía del

estudiante, y dejando atrás la mera memorización de contenidos, enfatizando los

resultados expresados en competencias genéricas y específicas, al tiempo que

redefine las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro de una organización

modular y multidisciplinar en un plan de estudios global. Asimismo, se

considera el proceso de aprendizaje como una labor cooperativa entre profesores

y alumnos, integrando estratégicamente la evaluación continua con las

actividades de enseñanza, utilizando el ECTS para medir el trabajo del

estudiante y garantizar la transparencia entre sistemas educativos, e

incorporando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para

innovar en los métodos de aprendizaje (Villa Sánchez, 2020). Las TIC, son el

conjunto de herramientas digitales y recursos tecnológicos que se utilizan para

facilitar, enriquecer y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje,

favoreciendo la interacción, el acceso a la información y la creación de

entornos educativos más dinámicos y personalizados. Además,

se destaca la importancia de estrategias inclusivas para atender la diversidad

en el aula.

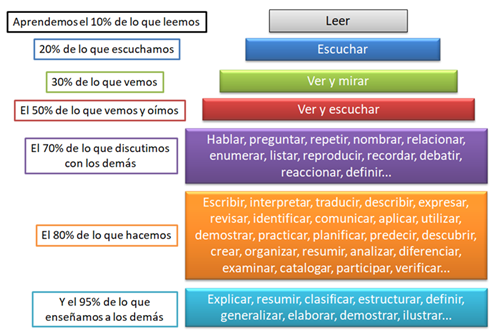

La teoría del psiquiatra

estadounidense William Glasser, concluye que ciertos medios de adquisición de

conocimientos son más fáciles de asimilar que otros, por lo que los estudiantes

aprenden aproximadamente: 10% leyendo, 20% escribiendo, 50% observando y

escuchando, 70% discutiendo, 80% practicando, y 95% docencia. Estos resultados

indican que los métodos más eficientes se encuentran dentro del aprendizaje

activo.

Figura 1

Cómo

aprendemos

Fuente: Glasser

(1998) tomado de Fernández-Mesa et al. (2016)

El aprendizaje activo, en

contraste con el enfoque tradicional basado en clases magistrales, promueve una

mayor implicación emocional y cognitiva de los estudiantes, favoreciendo la

construcción significativa del conocimiento (Fidalgo-Blanco et al., 2019). A

diferencia del aprendizaje pasivo, en el que los estudiantes se limitan a escuchar,

las MA impulsan la toma de decisiones y la participación constante a través de

la práctica y la interacción (Cabanillas-García et al., 2023). Este enfoque destaca

la importancia de "aprender haciendo" como un proceso que involucra

más acciones cognitivas y mejora la retención del conocimiento. Asimismo, la

literatura evidencia que estas metodologías favorecen el desarrollo de

competencias transversales y específicas, promoviendo un aprendizaje autónomo y

reflexivo (Valencia-Quintero et al, 2024). En este sentido, la interacción

significativa entre los estudiantes y su entorno fomenta un aprendizaje más

profundo y duradero (Colomer et al., 2020).

Estas metodologías comparten

características esenciales como la creación de escenarios de trabajo prácticos,

el trabajo en grupo y la interacción con los compañeros, el aprendizaje por

descubrimiento, la conexión con situaciones del mundo real y el rol activo del

estudiante para la construcción del conocimiento. Es fundamental proporcionar a

los estudiantes situaciones complejas y desafíos que deben resolver, con

productos que sean observables y evaluables, fomentando competencias como la

autonomía y el pensamiento crítico. En este contexto, el estudiante actúa como

el agente activo del proceso de aprendizaje, mientras que el profesor adopta el

rol de guía (Coloma Arguello et al., 2023).

No obstante, uno de los

problemas de las MA es que a menudo se implementan de manera incorrecta o no se

implementan en absoluto, quedando así solo en teoría o deseos (Mora Pluas et al., 2024). Robledo et al. (2015) identifican

desde la perspectiva estudiantil que las limitaciones en la implementación de

las MA incluyen la necesidad de tutores competentes y el compromiso del

alumnado. También subrayan que depender exclusivamente de una sola metodología

puede ser contraproducente, sugiriendo la combinación de diferentes métodos

para adaptarse a las necesidades específicas de cada situación educativa. Por

su parte, Santana et al. (2023) enfatizan la importancia de la formación

continua para los docentes en la aplicación de estas metodologías y destacan

que algunos profesores encuentran difícil evaluar su efectividad debido al

contexto y las condiciones particulares de cada curso o asignatura. Asimismo,

resaltan la relevancia del apoyo institucional para optimizar el aprendizaje de

los estudiantes.

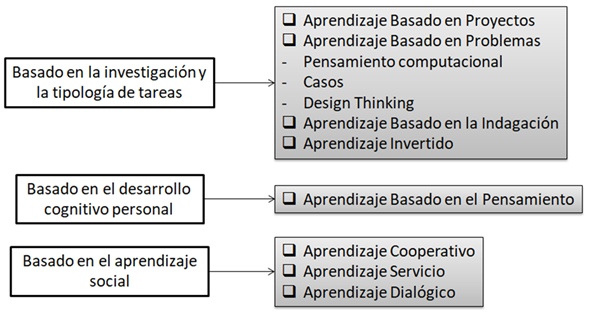

A la hora de clasificar las

MA, López y Martínez (2017) proponen tres criterios para categorizar los

procesos metodológicos definidos como activos, que cumplen las características

descritas anteriormente (Figura 2): Las basadas

en la investigación promueven la indagación y el pensamiento crítico

mediante el uso de estrategias científicas guiadas por el docente,

desarrollando habilidades investigativas y trabajo en equipo (Rivadeneira &

Silva, 2017). Las centradas en el

desarrollo personal-cognitivo buscan el crecimiento integral del

estudiante, potenciando el pensamiento crítico, la metacognición y la

adquisición de competencias para la vida diaria y profesional (Ruiz-Morales,

2018). Por último, las metodologías de

aprendizaje social favorecen la cooperación y el aprendizaje colectivo a

través de la interacción y el aprendizaje-servicio, promoviendo la transmisión

de conocimientos entre iguales (Ojeda-Martínez, 2018).

Figura 2

Clasificación

de las MA

Fuente: López y Martínez (2017)

No obstante, de acuerdo con

Cabanillas-García (2025), es posible establecer una clasificación de las MA en función del uso de la tecnología,

diferenciando entre aquellas que utilizan enfoques pedagógicos tradicionales y

aquellas potenciadas por herramientas tecnológicas. Las MA tradicionales incluyen estrategias como el aprendizaje

cooperativo, el aula invertida o el aprendizaje basado en problemas, que

promueven la participación activa del estudiante sin

necesidad de tecnología avanzada (Basilotta

Gómez-Pablos & García Barrera, 2023). Por otro lado, las MA apoyadas en la tecnología integran

recursos como la simulación, la gamificación, la realidad aumentada y virtual,

y la tutoría personalizada basada en inteligencia artificial, que potencian el

compromiso y la motivación del alumnado, a la vez que desarrollan competencias

digitales esenciales para la educación en el contexto de la sociedad 4.0 (Navas

Bethancourth y Blancafort-Masriera,

2022). Estas últimas estrategias permiten crear entornos de aprendizaje

inmersivos e interactivos, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y

la resolución de problemas, al tiempo que personalizan la experiencia educativa

y facilitan el seguimiento continuo del progreso de los estudiantes (Mounkoro et al., 2024). Por tanto, esta clasificación

refleja la evolución de las MA hacia un modelo más dinámico y flexible, donde

el uso de tecnologías emergentes complementa y amplía las posibilidades

pedagógicas tradicionales (Villalobos López, 2024).

El uso e implementación de

las MA, tanto tradicionales como potenciadas por tecnología, están

influenciadas por variables como el género, la edad, el área de conocimiento y

la formación docente. La literatura reciente destaca que las docentes mujeres

tienden a aplicar MA con mayor frecuencia, valorando más la colaboración y el

trabajo en equipo (Arias-Gago & Rodríguez-García, 2020), mientras que los

profesores más jóvenes muestran mayor predisposición al uso de estas

estrategias debido a su familiaridad con las tecnologías educativas

(Becerra-García et al., 2023). Además, la falta de formación específica y

actualizada en MA y tecnologías emergentes sigue siendo una barrera

significativa para su implementación efectiva (Godinho

et al., 2022), subrayando la necesidad de programas de capacitación continua

que refuercen el papel del docente como facilitador en entornos de aprendizaje

dinámicos y tecnológicos, tal como se mencionaba en la clasificación anterior

de MA.

Del análisis de la

literatura realizado sobre las MA, parten los interrogantes de investigación,

en su aproximación al contexto de la Universidad Nacional San Agustín de

Arequipa (UNSA): ¿Cuál es el nivel de uso que el profesorado declara respecto a

las MA en su práctica docente? ¿Qué percepción tiene el profesorado sobre la

aceptación que muestra el alumnado hacia la implementación de las MA? ¿Cuáles

son las necesidades de formación identificadas por el profesorado en relación

con el uso de las MA? ¿Qué actitud manifiesta el profesorado hacia la

incorporación de las MA en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Existen

diferencias significativas en el nivel de uso, percepción de la aceptación del

alumnado, necesidades de formación y actitud hacia las MA en función del sexo

del profesorado? ¿Qué tipo de relación existe entre el nivel de uso, la

percepción sobre la aceptación del alumnado, las necesidades de formación y la

actitud hacia las MA, con la edad del profesorado?

El objetivo general de

investigación es: “Analizar la percepción de los docentes sobre la aplicación

de las MA en el contexto de la Educación Superior en la UNSA”. Para darle

respuesta, se plantean los siguientes objetivos específicos:

·

Evaluar

el nivel de uso, percepción sobre la aceptación del alumnado, necesidades de

formación y actitud hacia las MA (EO1).

·

Establecer

las diferencias en función del sexo y el área de conocimiento en las variables

analizadas (EO2).

·

Determinar

las relaciones existentes entre estas variables, con la edad y la experiencia

docente (EO3).

·

Analizar

la relación existente entre las variables analizadas (OE4).

2.

Metodología

2.1. Diseño de investigación

Con el propósito de alcanzar

los objetivos planteados en la investigación, se llevó a cabo un estudio de

carácter descriptivo, adoptando un enfoque metodológico de tipo cuantitativo,

tal como sugiere Acosta Faneite (2023) para

investigaciones que buscan analizar fenómenos a través de la medición objetiva

de datos. El diseño seleccionado fue no experimental, de corte transversal y de

tipo comparativo-causal, lo que permitió observar y analizar las diferencias y

relaciones causales entre variables en un momento específico en el tiempo, sin

manipulación deliberada de las mismas (Torres Barzabal

et al., 2022; López-Padrón et al., 2024). Para la recolección de los datos, se

empleó la técnica de encuesta, utilizando un cuestionario autoadministrado como

instrumento principal, lo que facilitó la obtención de información directa de

los participantes de manera sistematizada y eficiente (Serrano et al., 2023).

2.2. Población y muestra

La población del trabajo

presentado fue la comunidad docente de la UNSA durante el curso académico

2023/2024. Se trata de una población finita que en base a los últimos registros

se estima que oscila en torno a los 1422 docentes. La muestra estuvo compuesta

por 131 participantes que, reclutados a través de un muestreo por conveniencia,

siendo incluidos aquellos docentes con relación contractual con la UNSA, con

disponibilidad y capacidad para la cumplimentación del instrumento de

investigación. Se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de los

participantes, siendo informados de los objetivos y procedimientos del estudio.

Se respetaron los principios de voluntariedad y confidencialidad regidos por el

protocolo de bioética de la UNSA. El estudio cumple con el reglamento de ética

de la UNSA y es parte de los proyectos del Instituto de Investigación,

Innovación y Desarrollo de las Ciencias de la Educación INEDU-UNSA.

En la Tabla 1, se detallan

las características sociodemográficas de la muestra. De los 131 participantes,

el 48,9% son hombres y el 51,1% son mujeres. La edad promedio de los

participantes es de 55,13 años, con una desviación estándar de 10,240. En

cuanto a la experiencia docente, el promedio es de 18,42 años, con una

desviación estándar de 11,095. Predomina el área de sociales con un 42,7%,

seguido del área de ingeniería con un 34,4% y el área de biomédicas con un 22,9%.

En relación con el estado civil, el 64,1% de los participantes están casados o

en unión libre, seguido por un 28,2% que están solteros, un 5,3% que están

divorciados y un 2,3% que son viudos. Respecto a la jornada de trabajo, el 44,3%

trabaja en jornada matutina, el 43,5% en doble jornada, el 6,9% en jornada

nocturna y solo un 5,3% en jornada vespertina. Finalmente, en cuanto al sector

de residencia, el 99,2% de los participantes vive en áreas urbanas y solo el 0,8%

en áreas rurales.

Tabla 1

Características

sociodemográficas de la muestra

|

Variable |

Media ± DE/Frecuencia (porcentaje) |

|

Sexo Hombre Mujer |

64

(48,9%) 67

(51,1%) |

|

Edad |

55,13 ± 10,240 |

|

Experiencia docente

(años) |

18,42 ± 11,095 |

|

Área de conocimiento Área

de ingeniería Área

de biomédicas Área

de sociales |

45

(34,4%) 30

(22,9%) 56

(42,7%) |

|

Estado civil Soltero/a Casado/a, Pareja de hecho o unión libre Divorciado/a Viudo/a |

37

(28,2%) 84

(64,1%) 7 (5,3%)

3 (2,3%) |

|

Jornada de trabajo Matutina Vespertina Doble

jornada Nocturna |

58

(44,3%) 7 (5,3%) 57

(43,5%) 9 (6,9%) |

Elaboración propia. DE = Desviación Estándar

2.3. Instrumento de

investigación

El equipo de investigación,

compuesto por cinco investigadores/as de diferentes áreas (educación,

psicología, ciencias sociales, lengua y literatura), participó en la

construcción y validación del cuestionario desde una perspectiva

interdisciplinar, basándose en trabajos previos como los de Ibáñez-López et al.

(2022). El cuestionario se digitalizó utilizando Google Forms

para una mejor distribución y accesibilidad. La colaboración del INEDU-UNSA fue

solicitada para la difusión del cuestionario entre el profesorado de las tres

áreas de conocimiento.

Cuenta con 5 dimensiones y

una fiabilidad interna, medida con el estadístico de Alfa de Cronbach de 0.950.

En la Tabla 2, se describen el número de ítems, escala y fiabilidad de cada una

de las dimensiones y del cuestionario completo. La primera de las dimensiones

analiza diferentes componentes vinculadas a la tecnología educativa, como su

introducción en las aulas, innovación docente, nuevas metodologías y

autopercepción de la competencia digital. Las otras cuatro dimensiones,

profundizan en diferentes componentes de evaluación de las MA:

·

Uso

de las MA (UMA): Frecuencia, variedad y forma en que el profesorado incorpora

estrategias didácticas centradas en el estudiante, tales como el aprendizaje cooperativo,

el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje invertido, con el objetivo

de favorecer una enseñanza más participativa y significativa.

·

Percepción

docente del grado de aceptación de las MA por el alumnado (AcMA):

Alude a cómo el

profesorado interpreta y valora la disposición, el interés y la receptividad

del alumnado hacia la implementación de MA, considerando su implicación,

actitud y nivel de compromiso durante su desarrollo.

·

Necesidades

de formación docente (FMA): Se refiere a las carencias percibidas por el

profesorado en cuanto a conocimientos, competencias y herramientas pedagógicas

necesarias para planificar, aplicar y evaluar eficazmente MA en el aula, así

como a su interés por recibir formación continua en este ámbito.

·

Actitud

hacia las MA (AtMA): Comprende las

creencias, valoraciones y predisposición del profesorado respecto a la

utilidad, pertinencia y aplicabilidad de las MA en su práctica docente, así

como su nivel de motivación y apertura al cambio metodológico.

Tabla 2

Características

sociodemográficas de la muestra

|

Dimensión |

Nº de items |

Escala |

Alfa de Cronbach |

|

Tecnología educativa |

4 |

1-10 |

0,713 |

|

Uso de las MA (UMA) |

12 |

1-5 |

0,908 |

|

Percepción docente del grado de aceptación de las MA por el alumnado (AcMA) |

12 |

1-5 |

0,919 |

|

Necesidades de formación docente (FMA) |

12 |

1-5 |

0,920 |

|

Actitud hacia las MA (AtMA) |

8 |

1-5 |

0,933 |

|

Cuestionario completo |

48 |

|

0,950 |

Fuente: Elaboración propia

2.4. Análisis de los datos

Para llevar a cabo los

análisis estadísticos descriptivos e inferenciales, se empleó la versión 25 del

software SPSS de IBM (Cabanillas-García et al., 2023; Vásquez Peñafiel et al.,

2023). Se realizaron los siguientes tipos de análisis: a) univariado,

con el propósito de describir las características generales de la muestra, así

como las dimensiones y los ítems que las componen; b) bivariado, para

identificar las diferencias significativas entre las dimensiones estudiadas en

relación con el sexo y área de conocimiento de los docentes, utilizando las

pruebas no paramétricas U de Mann Whitney (para variables con dos grupos

independientes) y H de Kruskal Wallis (para variables con más de dos grupos); y

c) correlacional, con el objetivo de evaluar las relaciones entre las

dimensiones en estudio y su vínculo con la edad y la experiencia docente. Los

análisis bivariados se realizaron con un nivel de confianza del 95% y un margen

de error del 5%, mientras que las correlaciones se ejecutaron con un nivel de

confianza del 99% y un margen de error del 1%.

3.

Análisis y resultados

3.1. Análisis de datos

descriptivo

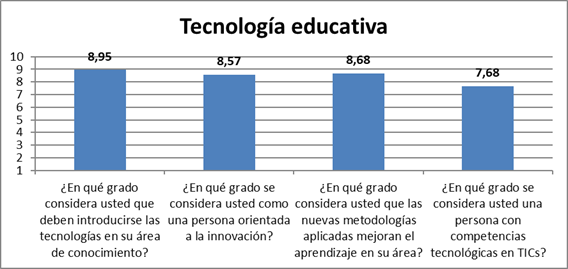

En primer lugar, se muestran

en la Figura 3 los valores promedio sobre los ítems que analizan diferentes

aspectos vinculados a la tecnología educativa. Todos los valores, son

superiores a 7,5, lo que muestra el valor otorgado por el profesorado de la

UNSA a la tecnología educativa. Destaca preferentemente la consideración de que

deben ser introducidas en su área de conocimiento (M = 8,95; DT = 1,595) y de

que las nuevas metodologías deben aplicarse en su área para mejorar el

aprendizaje (M = 8,68; DT = 1,458). No obstante, a pesar de autopercibir

una adecuada competencia tecnológica (M = 7,68; DT = 1,495), ésta se sitúa por

debajo de las otras tres consideraciones.

Figura 3

Valores

promedio de los ítems de la dimensión tecnología educativa

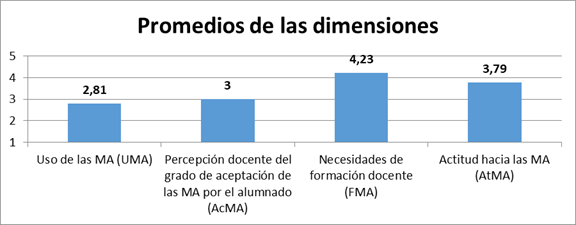

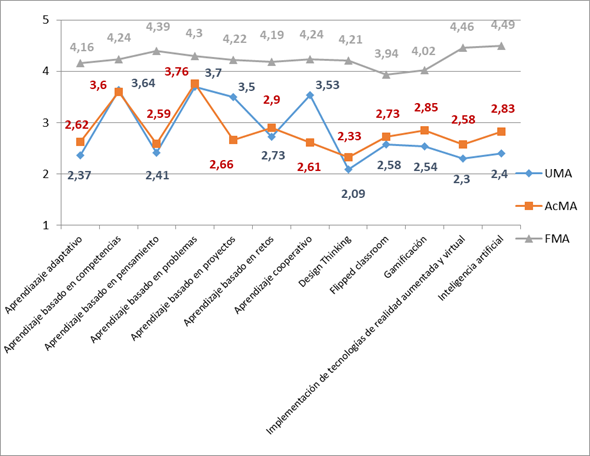

En la Figura 4, se muestran

los valores promedio de las dimensiones objeto de estudio. Todas las

dimensiones obtienen puntuaciones superiores a valor central, pero la dimensión

con la puntuación promedio más elevada, es AMT (M = 4,23; DT = 0,76) ya que los

docentes necesitan adquirir habilidades y conocimientos específicos sobre cómo

implementar estas metodologías de manera efectiva en el aula. La dimensión que

obtiene la menor puntuación media es UAM (M = 2,81; DT = 0,91) que implica que

profesorado de la UNSA no realice un amplio uso de las AM en sus clases.

Figura 4

Valores

promedio de las dimensiones

Figura 5

Valores

promedio de los ítems de las dimensiones Uso de las MA, Percepción docente del

grado de aceptación de las MA por el alumnado y Necesidades de formación

docente

En la Figura 5, se reflejan

los promedios individuales de cada una de las MA analizadas en cada dimensión.

Con respecto al uso, las más utilizadas por el profesorado de la UNSA son el

aprendizaje basado en problemas (M = 3,70; DT = 1,30) y el aprendizaje basado

en competencias (M = 3,64; DT = 1,25), mientras que las menos utilizadas son el

Design Thinking (M = 2,09;

DT = 1,26) y la implementación de las tecnologías de realidad aumentada y

virtual (M = 2,30; DT = 1,30). Desde la perspectiva de los docentes, las MA que

tienen una mejor aceptación por el alumnado, coinciden con las más utilizadas,

el aprendizaje basado en problemas (M = 3,76; DT = 1,25) y el aprendizaje

basado en competencias (M = 3,60; DT = 1,25). Las AM que el profesorado

considera que necesita y reclama una mayor formación, son la inteligencia

artificial (M = 4,49; DT = 0,91) y la implementación de tecnologías de realidad

aumentada y virtual (M = 4,46; DT = 0,88). Por el contrario, las que el

profesorado considera que necesita una menor formación, son el flipped classroom (M = 3,94; DT =

1,21) y la gamificación (M = 4,02; DT = 0,91).

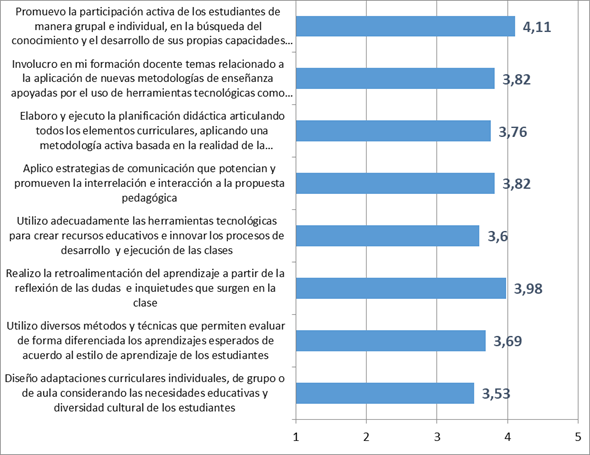

En la Figura 6, se muestran los valores promedio de

los ítems vinculados a la actitud hacia las MA. Ha obtenido la mayor puntuación

la promoción por parte del profesorado de la participación de los estudiantes,

tanto de forma grupal como individual hacia la búsqueda de conocimiento con la

aplicación de las diferentes AM (M = 4,11; DT = 0,92) y la realización de

retroalimentación a partir de la reflexión de las dudas e inquietudes surgidas

en clase (M = 3,98; DT = 1,08).

Figura 6

Valores

promedio de los ítems de la dimensión Actitud hacia las MA

3.2. Análisis de datos

inferencial

En la Tabla 3, se muestran

los resultados en el análisis de las diferencias por sexo. Se ha encontrado que

las mujeres consideran en mayor medida que las TIC deben ser aplicadas en su área

de conocimiento (p = 0,007), perciben que sus estudiantes tienen una mayor

aceptación en la aplicación de las MA (p = 0,023) y una actitud más positiva

hacia las MA (p = 0,018).

Tabla 3

Resultados

de las diferencias en función del sexo

|

Dimensión |

Hombres (n = 64) |

Mujeres (n = 67) |

U |

p-valor |

|

Media |

||||

|

Introducción TIC en su

área |

8,91 |

8,99 |

1992,500 |

0,446 |

|

Persona orientada a la innovación |

8,70 |

8,45 |

2033,500 |

0,598 |

|

Aplicación TIC en su

área |

8,33 |

9,01 |

1580,000 |

0,007 |

|

Competencia digital |

7,55 |

7,81 |

1986,000 |

0,456 |

|

UMA |

2,69 |

2,94 |

1829,000 |

0,147 |

|

AcMA |

2,80 |

3,20 |

1651,000 |

0,023 |

|

FMA |

4,10 |

4,37 |

1777,000 |

0,088 |

|

AtMA |

3,58 |

3,97 |

1633,000 |

0,018 |

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 4, se analizan

las diferencias en función del área de conocimiento del profesorado. Se han

encontrado diferencias estadísticamente significativas en la autopercepción de

su competencia digita (p = 0,046) siendo los docentes del área de ingeniería

los que consideran que poseen una mayor competencia digital, frente a los del

área de sociales que consideran que tienen una peor competencia digital.

También se han encontrado diferencias en el uso de las AM (p = 0,029) siendo el

profesorado del área de biomédicas, quienes realizan un uso más intensivo de

este tipo de metodologías.

Tabla 4

Resultados

de las diferencias en función del área de conocimiento

|

Dimensión |

Área de ingeniería (n = 45) |

Área de biomédicas (n = 30) |

Área de sociales (n = 56) |

Chi-cuadrado |

p-valor |

|

Media |

|||||

|

Introducción TIC en su

área |

8,93 |

8,97 |

8,95 |

0,401 |

0,919 |

|

Persona orientada a la innovación |

8,29 |

8,87 |

8,64 |

4,246 |

0,120 |

|

Aplicación TIC en su

área |

8,62 |

8,93 |

8,59 |

2,043 |

0,360 |

|

Competencia digital |

8,07 |

7,80 |

7,30 |

6,153 |

0,046 |

|

UMA |

2,68 |

3,17 |

2,74 |

7,113 |

0,029 |

|

AcMA |

2,88 |

3,36 |

2,90 |

5,810 |

0,055 |

|

FMA |

4,22 |

4,19 |

4,28 |

0,983 |

0,612 |

|

AtMA |

3,64 |

4,04 |

3,77 |

4,649 |

0,098 |

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 5, se detallan

las relaciones entre la edad y la experiencia con cada una de las dimensiones

analizadas. Se puede observar, que no hay relación entre la edad y cada una de

las variables analizadas, lo que muestra que la edad no es determinante en el

uso de las MA, su preferencia por el alumnado, la demanda de formación de los

docentes o su actitud. De igual modo, ocurre con la experiencia, donde tampoco

se halló ninguna relación significativa.

Finalmente, en la Tabla 6,

se muestran las relaciones entre las dimensiones de las MA analizadas. Se han

establecido relaciones positivas y significativas del uso con la aceptación del

alumnado (p = 0,000) y la actitud docente (p = 0,000). Esto tiene una especial

relevancia, ya que el aumento en el uso de las MA por parte de los profesores

conlleva una actitud más positiva hacia estas prácticas, lo que a su vez

promueve una mayor percepción de la aceptación por parte de los estudiantes.

Esto crea un ambiente educativo más participativo y dinámico, favoreciendo el

compromiso y el aprendizaje activo de los estudiantes. A su vez, que el

profesorado muestre una actitud más positiva hacia las MA, percibe una mayor

aceptación por parte del alumnado (p = 0,006), motivando e incentivando al

profesorado para formarse de forma específica en este ámbito (p = 0,000).

Tabla 5

Resultados

de las correlaciones entre las dimensiones objeto de estudio y la edad y la

experiencia

|

Dimensión |

Análisis de datos |

Edad |

Experiencia |

|

Introducción TIC en su área |

p-value |

0,770 |

0,624 |

|

r |

0,226 |

0,043 |

|

|

Persona orientada a la innovación |

p-value |

0,698 |

0,298 |

|

r |

-0,034 |

0,092 |

|

|

Aplicación TIC en su área |

p-value |

0,330 |

0,282 |

|

r |

-0,086 |

-0,095 |

|

|

Competencia digital |

p-value |

0,108 |

0,482 |

|

r |

-0,141 |

0,062 |

|

|

UMA |

p-value |

0,318 |

0,194 |

|

r |

-0,088 |

0,114 |

|

|

AcMA |

p-value |

0,070 |

0,957 |

|

r |

-0,159 |

-0,005 |

|

|

FMA |

p-value |

0,299 |

0,484 |

|

r |

-0,091 |

-0,062 |

|

|

AtMA |

p-value |

0,168 |

0,792 |

|

r |

-0,121 |

0,023 |

Fuente: Elaboración propia. r = Coeficiente de correlación

Tabla 6

Correlaciones

entre las dimensiones objeto de estudio

|

Dimensión (n = 131) |

UMA |

AcMA |

FMA |

AtMA |

|

|

UMA |

p-value |

|

0,000 |

0,390 |

0,000 |

|

r |

0,811** |

0,076 |

0,628** |

||

|

AMA |

p-value |

0,000 |

|

0,097 |

0,000 |

|

r |

0,811** |

0,146 |

0,704** |

||

|

FMA |

p-value |

0,390 |

0,097 |

|

0,006 |

|

r |

0,076 |

0,146 |

0,237** |

||

|

AtMA |

p-value |

0,000 |

0,000 |

0,006 |

|

|

r |

0,628** |

0,704** |

0,237** |

||

Fuente: Elaboación propia. r = Coeficiente de

correlación; **La correlación es significativa al nivel 0,01

(bilateral)

4. Discusión y conclusiones

Dando respuesta al OE1: “Evaluar

el nivel de uso, percepción sobre la aceptación del alumnado, necesidades de

formación y actitud hacia las MA” los datos obtenidos evidencian un alto reconocimiento por parte del profesorado

de la UNSA sobre la importancia de la tecnología educativa, con

puntuaciones destacadas en la necesidad de introducir nuevas metodologías en

sus áreas de conocimiento y en su capacidad para mejorar el aprendizaje. Sin

embargo, la autopercepción de la

competencia tecnológica, aunque positiva, se sitúa por debajo de estas

valoraciones, lo que sugiere que, si bien existe una predisposición favorable,

todavía hay margen para fortalecer la competencia digital del profesorado, tal

y como identifican trabajos previos (Cabanillas-García et al, 2019; 2020).

En relación con el nivel de

uso de las MA, los resultados evidencian una aplicación aún limitada,

destacando el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en

competencias como las estrategias más implementadas. Esta tendencia se

corresponde con la percepción del profesorado sobre la aceptación que estas

metodologías tienen por parte del alumnado, quienes las valoran como las más

efectivas. Sin embargo, el reducido empleo de metodologías más innovadoras,

como el Design Thinking o

el uso de tecnologías emergentes —realidad aumentada y virtual—, refleja una

adopción desigual de las MA, que sigue estando predominantemente enfocada en

enfoques tradicionales. Esta limitación parece estar directamente relacionada

con la carencia de formación específica, como se observa en los resultados

relativos a las necesidades de capacitación docente, donde destacan la

inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas como ámbitos prioritarios

de actualización.

Estos hallazgos refuerzan lo

señalado por estudios previos (Rivadeneira & Silva, 2017; Navas Bethancourth y Blancafort-Masriera,

2022), que indican que el uso de MA se concentra mayoritariamente en

estrategias tradicionales orientadas a la investigación, la indagación, el

aprendizaje social y el desarrollo cognitivo personal, mientras que las

metodologías potenciadas por tecnologías avanzadas como la inteligencia

artificial o la realidad aumentada siguen siendo aplicadas de forma puntual y

marginal, debido principalmente a la falta de formación y a la percepción de

complejidad en su implementación (Cabanillas-García, 2025). En cuanto a la actitud hacia las MA, los docentes

expresan una disposición positiva, especialmente en aspectos relacionados con

la promoción de la participación

estudiantil y la retroalimentación

reflexiva, lo que demuestra una orientación pedagógica favorable a la

implementación de estas metodologías, aunque aún no se haya generalizado su

uso, ya que, con frecuencia, su implementación es deficiente, errónea o, en

muchos casos, ni siquiera llega a materializarse, estás terminan por quedar

relegadas al plano teórico o convertidas en meros propósitos sin ejecución real

(Mora Pluas et al., 2024).

Respondiendo al OE2:

“Establecer las diferencias en función del sexo y el área de conocimiento en

las variables analizadas”, los resultados evidencian que tanto el sexo como el

área disciplinar influyen de manera significativa en la implementación de MA

por parte del profesorado universitario. En particular, se identifican

diferencias notables asociadas al sexo: las mujeres presentan una mayor

predisposición hacia la integración de las TIC, perciben una mejor aceptación

por parte del alumnado hacia las metodologías activas y mantienen una actitud

más favorable hacia su uso en el aula. Estos hallazgos coinciden con

investigaciones previas, como la de Arias-Gago y Rodríguez-García (2020), que

ya apuntaban a una mayor afinidad del profesorado femenino hacia enfoques

pedagógicos centrados en el estudiante.

Esta diferencia puede

interpretarse desde varias perspectivas. Por un lado, podría relacionarse con

una mayor sensibilidad pedagógica o una orientación hacia prácticas más

inclusivas y colaborativas por parte de las mujeres, elementos comúnmente

asociados con las MA. Por otro, también puede reflejar una actitud más abierta

a la innovación y al cambio metodológico, en contraste con ciertos patrones de

enseñanza más tradicionales aún presentes en algunos perfiles del profesorado

masculino. No obstante, estos resultados también invitan a reflexionar sobre la

necesidad de superar estereotipos de género en la formación docente,

promoviendo entornos institucionales que favorezcan la adopción de MA de manera

transversal, independientemente del sexo o del área disciplinar. En este

sentido, las políticas universitarias deben contemplar acciones formativas más

equitativas, que no solo reconozcan estas diferencias, sino que también

impulsen procesos de sensibilización, acompañamiento y formación continua para

garantizar que todo el profesorado, sin distinción, cuente con las

herramientas, actitudes y competencias necesarias para implementar MA de forma

efectiva y sostenible.

En cuanto al área de

conocimiento, los docentes de ingeniería se perciben como más competentes

digitalmente, mientras que los de sociales se perciben con menor competencia

digital, lo que refuerza la necesidad de ofrecer formación y recursos al

profesorado de esta área. Además, el profesorado del área de biomédicas es el

que más intensivamente utiliza las MA. Estos hallazgos resaltan la necesidad de

considerar estas diferencias al diseñar programas de formación y apoyo

específicos para la implementación de MA en la educación, ya que la falta de formación

es una clara barrera para su implementación (Godinho

et al., 2022).

Con respecto al OE3: “Determinar

las relaciones existentes entre estas variables, con la edad y la experiencia

docente“ los datos revelan que la edad y la experiencia docente, no influyen en

el uso de las AM, la percepción docente de su aceptación por parte del

alumnado, la demanda de formación de los docentes o su actitud hacia estas

metodologías, lo que justifica que una propuesta educativa basada en el uso de

las MA, puede ser implementada tanto por los docentes más noveles, como por los

más veteranos. Estos resultados, contrastan con aquellos trabajos que mencionan

una predominancia en el uso de MA por parte del profesorado más joven

(Becerra-García et al., 2023) o que un factor limitante de su implementación es

el envejecimiento (Toledo Sandoval & García Vélez, 2022)

Finalmente, dando respuesta

al OE4: “Analizar la relación existente entre las variables analizadas“

los resultados obtenidos, respaldan los trabajos previos que destacan la

relación positiva entre el uso de las MA, la actitud del profesorado y la

aceptación del alumnado, desde la perspectiva del profesorado. Investigaciones

como las de Rodríguez García (2021) y Crisol Moya et al. (2020) evidencian que

una mayor implicación docente en MA mejora la percepción estudiantil y fomenta

entornos educativos más participativos, lo que refuerza la necesidad de

impulsar tanto la formación del profesorado como la infraestructura tecnológica

que permita su aplicación efectiva y sostenible.

Este estudio presenta una

serie de limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados.

En primer lugar, el diseño transversal limita el alcance a correlaciones

observadas en un momento determinado, sin permitir establecer relaciones de

causalidad. Además, el enfoque trasversal, impide profundizar en su rutina en

el uso de las MA, por lo que, en futuras investigaciones, se podrían incorporar

metodologías mixtas que enriquezcan el análisis. El uso de un muestreo por

conveniencia restringe la generalización de los hallazgos, pero ayuda a

contextualizar la situación actual de esta Universidad de Perú y de su entorno.

No obstante, para futuras investigaciones se considera recomendable

complementar este enfoque con técnicas de triangulación metodológica, como

entrevistas cualitativas o grupos focales, o incorporar procesos de validación

externa que refuercen la solidez de los hallazgos y amplíen la comprensión del

fenómeno desde una perspectiva más integral. Por otro lado, la aplicación de un

cuestionario autoadministrado en formato digital, si bien facilitó la

recolección de datos, pudo excluir a docentes con menor competencia digital o

acceso tecnológico limitado.

Para fortalecer las

políticas formativas institucionales en las universidades peruanas, resulta

fundamental priorizar programas de capacitación docente en metodologías

activas, integrando enfoques innovadores como la inteligencia artificial y las

tecnologías inmersivas, que complementen y enriquezcan las estrategias

pedagógicas tradicionales. Esta formación debe orientarse hacia una aplicación

práctica y contextualizada, promoviendo su uso efectivo en las aulas

universitarias. Asimismo, es necesario que las instituciones fomenten una

cultura organizacional que valore la innovación pedagógica, mediante el

reconocimiento de buenas prácticas, la difusión de experiencias exitosas y el

acompañamiento en la implementación, aprovechando la percepción positiva del

profesorado sobre la receptividad del alumnado. Finalmente, se debe garantizar

que la oferta formativa sea flexible y sensible a las características del profesorado,

adaptándose a las particularidades disciplinares y evitando que factores como

la edad o la trayectoria profesional actúen como barreras para la innovación.

Este enfoque debe ir acompañado de un compromiso institucional sostenido, que

incluya el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el

acompañamiento pedagógico continuo.

Como posibles líneas de

investigación generadas a partir de este estudio, se puede mencionar el

análisis de la relación entre la infraestructura tecnológica de las

instituciones y la efectividad de las MA, comparando universidades con

diferentes niveles de recursos. Además, sería útil realizar estudios

cualitativos sobre las experiencias y desafíos del profesorado al implementar

las MA, así como las percepciones del alumnado sobre su adaptabilidad y

efectividad. También se sugiere investigar el impacto de la formación continua

del profesorado en tecnologías educativas y metodologías innovadoras en la

calidad de la enseñanza, junto a la satisfacción docente.

Contribución de los autores

Conceptualización, (E.P.G.C.; A.H.M.), Creación de

datos, (J.L.C.G.; M.C.S.G.); Análisis formal, (J.L.C.G.; M.C.S.G.);

Investigación, (J.L.C.G.; M.C.S.G.); Metodología, (J.L.C.G.; M.C.S.G.);

Administración del proyecto, (E.P.G.C.; A.H.M.); Supervisión (J.L.C.G.;

M.C.S.G); Validación, (J.L.C.G.; M.C.S.G); Redacción del borrador original

(J.L.C.G; M.C.S.G.; E.P.G.C; A.H.M.). Redacción, revisión y edición (J.L.C.G;

M.C.S.G.; E.P.G.C; A.H.M.).

Financiación

Esta investigación no ha recibido financiación externa

Disponibilidad de datos

El conjunto de datos

utilizados en este estudio están disponibles previa solicitud razonable al

autor de correspondencia

Aprobación ética

No se aplica

Consentimiento de publicación

No se aplica

Conflicto de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés

Derechos y permisos

Open Access. Este artículo está licenciado bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, que permite el uso, intercambio,

adaptación, distribución y reproducción en cualquier medio o formato, siempre y

cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor original y a la fuente,

se proporcione un enlace a la licencia Creative Commons y se indique si se

realizaron cambios.

Referencias

Acosta Faneite,

S. F. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. Revista

Latinoamericana Ogmios, 3(8), 82-95. https://doi.org/10.53595/rlo.v3.i8.084

Arias-Gago, A. R., &

Rodríguez-García, A. (2020). Validación de la escala OCDUMA para analizar las

concepciones, opiniones y percepciones del profesorado hacia las metodologías

activas. Aula Abierta, 49(4),

403–412. https://doi.org/10.17811/rifie.49.4.2020.403-412

Basilotta Gómez-Pablos, V., y García Barrera, A.

(2023). Metodologías activas aplicando

tecnologías digitales. Narcea Ediciones.

Becerra-García, E.,

Castillo-Salazar, D., & Viera Muñoz, F. (2023). Active

methodologies: An approach to virtual teaching in natural sciences. In A.

Mesquita, A. Abreu, J. V. Carvalho, C. Santana, & C. H. P. de Mello (Eds.),

Perspectives and trends in education and

technology (pp. 245–256). Springer Nature. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-5414-8_24

Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Marty Maletá,

M., Siufi, G., & Wagenaar, R. (Eds.). (2007). Reflections

on and outlook for Higher Education in Latin America: Final report – Tuning

Latin America Project 2004-2007. University of Deusto & University of

Groningen. http://tuning.unideusto.org/tuningal

Cabanillas-García, J. L. (2025). The Application of

Active Methodologies in Spain: An Investigation of Teachers’ Use, Perceived

Student Acceptance, Attitude, and Training Needs Across Various Educational

Levels. Education Sciences, 15(2),

210. https://doi.org/10.3390/educsci15020210

Cabanillas-García, J. L., Catarreira, S. V. y Sánchez-Gómez, M. C. (2023). Un enfoque

mixto de la actitud y motivación hacia el uso de una plataforma virtual para el

aprendizaje de las matemáticas. Revista

Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, (E59), 1-13. https://www.risti.xyz/issues/ristie59.pdf

Cabanillas-García, J. L.,

Luengo, R. y Carvalho, J. L. (2019a). Diferencias de actitud hacia las TIC en

la formación profesional en entornos presenciales y virtuales (Plan@ vanza). Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación,

(55), 37-55. https://doi.org/10.12795/pixelbit.2019.i55.03

Cabanillas-García, J. L.,

Luengo, R. y Carvalho, J. L. (2020). La búsqueda de información, la selección y

creación de contenidos y la comunicación docente. RIED. Revista

Iberoamericana de Educación a Distancia, 23(1), 241-267. http://dx.doi.org/10.5944/ried.23.1.24128

Cabanillas-García, J. L.,

Rodríguez-Jiménez, C. J., Sánchez-Gómez, M. C., Losada-Vázquez, Á.,

Losada-Moncada, M., Corrales-Vázquez, J. M. (2023). Observational

Study of Experiential Activities Linked to Astronomy with CAQDAS NVivo. In:

Costa, A.P., Moreira, A., Freitas, F., Costa, K., Bryda, G. (eds), Computer Supported Qualitative Research.

WCQR 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 688. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31346-2_12

Coloma Arguello, M. J.,

Castillo Armijos, M. A., y Sarango Medina, Y. M. (2023). Aplicación de

Metodologías Activas para el Aprendizaje en Educación General Básica. Ciencia

Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(6), 3590-3604. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8940

Colomer, J., Serra, T., Cañabate, D., & Bubnys, R.

(2020). Reflective learning in higher education: Active

methodologies for transformative practices. Sustainability, 12(9), 3827. https://doi.org/10.3390/su12093827

Congreso de la República del Perú. (2014). Ley

Universitaria: Ley N.º 30220. Diario Oficial El Peruano.

https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/ley-universitaria.pdf

Crisol-Moya, E.,

Romero-López, M. A., & Caurcel-Cara, M. J.

(2020). Active methodologies in higher education: perception

and opinion as evaluated by professors and their students in the

teaching-learning process. Frontiers in Psychology, 11,

1703. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01703

Fernández-Mesa, A.,

Olmos-Peñuela, J., y Alegre, J. (2016). Valor pedagógico del repositorio común

de conocimientos para cursos de dirección de empresas. @ tic. revista d'innovació educativa,

(16), 39-47. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5547318

Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García-Peñalvo, F. J. (2019). Enhancing the main

characteristics of active methodologies: A case with Micro Flip Teaching and

Teamwork. International Journal of

Engineering Education (IJEE), 35(1B), 397-408. https://zaguan.unizar.es/record/84361

Godinho, R., Pereira, S. L., Folmer,

V., & Coppeti, J. (2022). La problematización

como herramienta para la formación de docentes en metodologías activas. Teachers’ Formation and Public Policy, 44, e52168. https://doi.org/10.4025/actascieduc.v44i1.52168

Ibáñez-López, F. J.,

Arteaga-Marín, M. I., Olivares-Carrillo, P., Sánchez-Rodríguez, A., & Maurandi-López, A. (2022). Diseño y validación de un

cuestionario sobre uso de herramientas tecnológicas en innovación de

asignaturas STEM. Campus Virtuales, 11(2),

179-195. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1081

López, S. y Martínez, B.

(2017). Orientaciones metodológicas para

el diseño de experiencias de aprendizaje. Centro Nacional de Desarrollo

Curricular en Sistemas no Propietarios. INTEF. https://bit.ly/3SYE60Q

López-Padrón, A.,

Mengual-Andrés, S., y Acosta, E. A. H. (2024). Uso académico del smartphone en

la formación de posgrado: percepción del alumnado en Ecuador. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación,

(69), 97-129. https://doi.org/10.12795/pixelbit.102492

Mora Pluas,

P. M., Guerrero Menoscal, J. S., Coya Choez, Y. A., Timbiano, A. V., Ruiz Mora, D. J., y Mendoza Triviño, M. V.

(2024). La Aplicación De Las Metodologías Activas En El Proceso De Enseñanza

Aprendizaje En El Aula. Ciencia Latina Revista Científica

Multidisciplinar, 8(3), 983-1000. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11309

Mounkoro, I., Rafique,

T., de los Trino Tapia, E., Cadelina, F. A., Uberas, A. D., Karkkulainen, E.

A., Vallejo, R. G., & Galingana, C. D. (2024). Ai-powered

tutoring systems: Revolutionizing individualized support for learners. Library Progress International, 43(2),

344–355. https://doi.org/10.48165/bapas.2024.44.2.1

Muntaner Guasp, J. J., Pinya Medina, C., y Mut Amengual, B. (2020). El impacto de

las metodologías activas en los resultados académicos. Profesorado: revista de curriculum y

formación del profesorado, 24(2), 120-143. http://dx.doi.org/10.30827/profesorado.v24i2.13565

Navas Bethancourth,

O. E., y Blancafort-Masriera, L. (2022).

Implementación de las metodologías activas de aprendizaje a través de los

simuladores de negocios en la Universidad Panamericana (2015–2021). Company Games & Business Simulation Academic

Journal, 2(1), 27–38. https://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/21488

Ojeda-Martínez, R. I., Becerill Tello, M. N. y Vargas, L. A. (2018). La

importancia del aprendizaje social y su papel en la evolución de la cultura. Revista argentina de antropología biológica,

20(2), 1-13. http://dx.doi.org/10.17139/raab.2018.0020.02.02

Rivadeneira, E. M. y Silva,

R. J. (2017). Aprendizaje basado en la investigación en el trabajo autónomo y

en equipo. Negotium, 13(38), 5-16. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78253678001

Robledo, P., Fidalgo, R.,

Arias, O. y Álvarez, M. L. (2015). Percepción de los estudiantes sobre el

desarrollo de competencias a través de diferentes metodologías activas. Revista de Investigación Educativa, 33(2),

369-383. http://dx.doi.org/10.6018/rie.33.2.201381

Rodríguez García, A. M.

(2021). El impacto de las metodologías

activas en la competencia lectora del alumnado de primaria (tesis

doctoral). Universidad de Murcia. https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/216253

Ruiz-Morales, M. L. (2018).

Aprendizaje basado en el pensamiento: su aplicación en la docencia del derecho

penal. Revista de educación y derecho, 18,

1-19. http://dx.doi.org/10.1344/REYD2018.18.24120

Santana, G. T., Miranda, E.

D., Herrera, S. C. y Villacís, J. L. (2023). Percepción y conocimiento de

metodologías activas para la enseñanza en la post pandemia. Revista Educare, 27(1) 181-196. https://doi.org/10.46498/reduipb.v27i1.1895

Serrano, Á., Sanz, R.,

Cabanillas-García, J. L., & López-Lujan, E. (2023). Socio-Emotional

Competencies Required by School Counsellors to Manage Disruptive Behaviours in Secondary Schools. Children, 10(2), 231. https://doi.org/10.3390/children10020231

Toledo Sandoval, M. Á., y

García Vélez, A. J. (2022). Análisis de los factores que inciden en el uso de

metodologías activas. Revista Conrado,

18(S4), 458-466. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2840

Torres Barzabal,

M. L., Martínez Gimeno, A., Jaén Martínez, A., y Hermosilla Rodríguez, J. M.

(2022). La percepción del profesorado de la Universidad Pablo de Olavide sobre

su Competencia Digital Docente. Pixel-Bit. Revista de

Medios y Educación, (63), 35-64. https://doi.org/10.12795/pixelbit.91943

Valencia-Quintero, M. E.,

del Pilar Tabango-Sánchez, S., Ramos-Caiza, M. P., y

Sulca-Cruz, L. A. (2024). Metodologías activas y compromiso estudiantil:

Evaluando el efecto en la motivación y el rendimiento académico. Revista

Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas, 4(especial),

39-47. https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.244

Vásques Peñafiel, M. S., Nuñez,

P., y Cuestas Caza, J. (2023). Competencias digitales docentes en el contexto

de COVID-19. Un enfoque cuantitativo. Pixel-Bit.

Revista de Medios y Educación, (67),

155-185. https://doi.org/10.12795/pixelbit.98129

Villa Sánchez, A. (2020).

Aprendizaje Basado en Competencias: desarrollo e implantación en el ámbito

universitario. REDU. Revista de docencia

Universitaria, 18(1), 19-46. https://doi.org/10.4995/redu.2020.13015

Villalobos López, J. A.

(2024). Marco teórico de realidad aumentada, realidad virtual e inteligencia

artificial: Usos en educación y otras actividades. Emerging

Trends in Education, 6(12), 1–17. https://doi.org/10.19136/etie.a6n12.5695