Pensamiento complejo como habilitador

del emprendimiento científico: autovaloración desde la educación superior en

Guatemala

Complex thinking as an enabler of scientific entrepreneurship:

self-assessment from higher education in Guatemala

Dr. Carlos Enrique George-Reyes. Investigador. Tecnológico de Monterrey, Universidad

Politécnica Metropolitana de Hidalgo, México

Dr. Carlos Enrique George-Reyes. Investigador. Tecnológico de Monterrey, Universidad

Politécnica Metropolitana de Hidalgo, México

Dr. Luis Magdiel Oliva-Córdova. Profesor Titular. Investigador. Universidad San Carlos.

Guatemala

Dr. Luis Magdiel Oliva-Córdova. Profesor Titular. Investigador. Universidad San Carlos.

Guatemala

Recibido:

2024/11/21 Revisado 2024/11/27 Aceptado: 2025/03/20 Online First: 2025/04/01 Publicado: 2025/05/01

Cómo citar este artículo:

George-Reyes, C.E. & Oliva-Córdova,

L.M. (2025). Pensamiento complejo como habilitador del emprendimiento

científico: autovaloración desde la educación superior en Guatemala. [Complex thinking

as an enabler of scientific entrepreneurship: self-assessment from higher

education in Guatemala]. Pixel-Bit,

Revista de Medios y Educación, 73,

Art.5. https://doi.org/10.12795/pixelbit.111533

RESUMEN

Este estudio analiza la autovaloración del pensamiento

complejo enfocado en el desarrollo de habilidades de emprendimiento científico

en estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala, quienes participaron

en el taller extracurricular Emprendimiento Científico con Visión de Futuro.

Este programa se especializa en fortalecer competencias para la creación de

prototipos y la comunicación de proyectos de emprendimiento mediante una

plataforma educativa. La intervención incluyó a 127 universitarios y se estructuró

en cuatro etapas metodológicas: identificar, idear, inventar e informar. Para

evaluar la autovaloración de las habilidades, se utilizó el cuestionario ecomplexCE con escala Likert, diseñado y validado para

medir el pensamiento científico, crítico, sistémico e innovador. Este

instrumento se aplicó antes y después del taller. Los resultados mostraron una

mejora en la percepción de las habilidades emprendedoras entre el pretest y el postest, aunque las diferencias no fueron estadísticamente

significativas. Se concluye que el desarrollo de competencias de pensamiento

complejo puede fortalecer el emprendimiento científico y que el diseño de

experiencias formativas, acompañadas por el uso de plataformas de aprendizaje,

puede influir positivamente en la autovaloración de las habilidades

emprendedoras de los estudiantes.

ABSTRACT

This study analyzes the

self-assessment of complex thinking focused on the development of scientific

entrepreneurship skills in students from the University of San Carlos of

Guatemala, who participated in the extracurricular workshop Scientific

Entrepreneurship with a Vision for the Future. This program specializes in

strengthening competencies for prototyping and communicating entrepreneurship

projects using an educational platform. The intervention involved 127

university students and was structured into four methodological stages:

identify, ideate, invent, and inform. To evaluate the self-assessment of their

skills, the ecomplexCE questionnaire with a Likert

scale was used, specifically designed and validated to measure scientific,

critical, systemic, and innovative thinking. This instrument was applied before

and after the workshop. The results showed an improvement in the perception of

entrepreneurial skills between the pretest and posttest, although the

differences were not statistically significant. It is concluded that the

development of complex thinking competencies can enhance scientific

entrepreneurship and that the design of educational experiences, supported by

learning platforms, can positively influence students' self-assessment of their

entrepreneurial skills.

PALABRAS CLAVES· KEYWORDS

Pensamiento

complejo; emprendimiento científico; innovación educativa; educación superior

Complex thinking; scientific entrepreneurship; educational innovation;

higher education

1. Introducción

Emprender significa tener la capacidad de crear valor

a través de la iniciativa, la innovación y la resolución de problemas (Abebe, 2023), va mucho más allá de incentivar la creación

de nuevas empresas, implica desarrollar habilidades emprendedoras en los

estudiantes universitarios como el pensamiento crítico, la creatividad y la

innovación (Wurth et al., 2022). Por otra parte, el

emprendimiento científico se basa en la aplicación de conocimientos para

generar soluciones innovadoras (Cardella et al.

2020).

En el contexto universitario, el tema del

emprendimiento la mayoría de las veces está vinculado con el ámbito empresarial

(Piñeiro-Chousa et al., 2020; Surana

et al., 2020). Sin embargo, es importante resaltar que este es un tópico

transversal a todas las disciplinas, por lo que es necesario que los

estudiantes adquieran durante su formación las habilidades necesarias para

identificar oportunidades, desarrollar proyectos innovadores y resolver

problemas complejos (Virzi et al., 2015; Chepurenko et al., 2019).

La educación para el emprendimiento, como campo

científico, es un área de investigación en continua expansión (Pastran, 2021). Sin embargo, existe una limitada

interconexión entre la aplicación de la ciencia y las comunidades emprendedoras

(Lansdtröm et al., 2022), estando limitada a la

colaboración entre investigadores y no tanto en la formación de los estudiantes

(Blankesteijn et al., 2021), por lo anterior, es

fundamental fomentar una integración más estrecha entre la investigación y la

enseñanza en emprendimiento, promoviendo la transferencia de conocimientos y

habilidades desde el ámbito científico hacia las aulas (Duval-Couetil et al., 2021), lo que potencialmente aumentaría la

capacidad innovadora y emprendedora de los estudiantes (Filser

et al., 2019).

Éste estudio se ha enfocado en la autovaloración de

las habilidades de emprendimiento científico en estudiantes universitarios de

Guatemala que participaron en un taller mediado por una plataforma digital, el

objetivo fue evaluar el impacto del taller en la autovaloración de habilidades

emprendedoras y determinar la efectividad de la plataforma digital en la

formación de emprendimiento. La pregunta de investigación que guía este estudio

fue ¿Cómo influye un taller de emprendimiento mediado por una plataforma

digital en la autovaloración de las habilidades emprendedoras de los

estudiantes universitarios de Guatemala?

2. Marco teórico

2.1 Emprendimiento en la

educación superior

Los cambios constantes en la vida profesional

requieren que los estudiantes universitarios en formación cultiven habilidades

que les permitan enfrentar la vida laboral de manera más eficiente (Arevalo et al., 2022). Una de estas habilidades está

relacionada con el aprendizaje del emprendimiento y con el desarrollo de

ecosistemas emprendedores en las universidades, estos ecosistemas proporcionan

a los estudiantes los recursos necesarios para transformar ideas innovadoras en

proyectos viables (Thomas et al., 2021). Además, fomentan la colaboración entre

la academia, la industria y el gobierno, lo que facilita el acceso a

financiamiento y otros apoyos clave para el surgimiento de emprendimientos (Gicheva y Link, 2022).

Entre las

habilidades que se deben desarrollar para aprender el emprendimiento se

encuentran las capacidades, destrezas, habilidades y aptitudes para emprender,

que se pueden adquirir través de procesos formativos y de capacitación

(Fernández et al., 2022). Estas incluyen la capacidad para identificar y

aprovechar oportunidades, la creatividad e innovación, la gestión de recursos,

y la resiliencia ante el fracaso (Wang et al., 2023). Además, es indispensable

desarrollar competencias interpersonales como el trabajo en equipo, la

comunicación efectiva y el liderazgo (Harrison, 2023), ya que son esenciales

para el éxito emprendedor (Bahena-Álvarez et al., 2019).

En este sentido, los graduados que no desarrollen

estas habilidades se enfrentarán a escenarios laborales más desafiantes, ya que

carecerán de las destrezas necesarias para adaptarse a un mercado en constante

cambio y altamente competitivo (Boyd, 2022). La falta de habilidades

emprendedoras puede limitar sus oportunidades de empleo y su capacidad para

detonar su crecimiento desde sus disciplinas profesionales (de Oca Rojas et

al., 2022). Por el contrario, aquellos que poseen estas habilidades estarán mejor

preparados para crear sus propios retos y contribuir de manera significativa

con la innovación, el desarrollo de la investigación científica y en general

con la sociedad (Jiang y Hou,

2019).

2.2 El emprendimiento y

desarrollo de habilidades científicas

El emprendimiento y el desarrollo de habilidades científicas

están intrínsecamente vinculados, ya que ambos campos comparten la necesidad de

desarrollar la creatividad, la innovación y la resolución de problemas (Silva

et al., 2024). Los programas educativos que integran el emprendimiento en la

formación deben promover una mentalidad basada en la ciencia y el desarrollo

del conocimiento (Fini et al., 2022), ya que facilita

la identificación de oportunidades y la aplicación de conocimientos científicos

en la creación de soluciones innovadoras (Zhang et al., 2024).

Algunos estudios han mostrado que la inclusión de

habilidades emprendedoras genera también habilidades de formación científica

(Baker, 2022), en este sentido, se puede considerar al emprendimiento como una

habilidad universal con rasgos científicos que deberían de desarrollar los

estudiantes durante su formación universitaria (Baena-Luna, et al., 2020), ya

que aumentan no solamente la empleabilidad de los graduados, sino que también

fomenta una mayor capacidad de adaptación y resiliencia en un entorno laboral

cambiante (Cardella et al., 2021).

Por otra parte, la formación en emprendimiento dentro

de las disciplinas científicas ha resultado efectivo para fortalecer

habilidades transversales como la comunicación, el trabajo en equipo y el

liderazgo, que son básicas para tener éxito en los escenarios empresariales y

académicos (Boyle y Dwyer, 2021), los programas

formativos que combinan teoría y práctica han sido implementados con éxito en

varias universidades, mostrando resultados positivos en la preparación de los

estudiantes para enfrentar desafíos complejos que surgen desde sus disciplinas

(Diez et al., 2022).

De esta forma, el emprendimiento científico fomenta

una cultura de colaboración interdisciplinaria que permite a los estudiantes

trabajar de manera más eficaz con expertos de otras disciplinas para

desarrollar proyectos conjuntos (Cheng, 2022). Esta colaboración no solo

enriquece el proceso de aprendizaje, sino que también aumenta la calidad y el

impacto de los resultados de investigación (Azqueta

et al., 2023; Zhang, 2022). Algunos estudios han mostrado la importancia de

aplicar enfoques colaborativos para la transferencia de tecnología y la

comercialización de innovaciones científicas (Muñoz y Dimov,

2023).

La integración del emprendimiento desde un enfoque

científico no solo beneficia a los estudiantes y a las instituciones

académicas, sino que también tiene un impacto significativo en la economía y la

sociedad en general (Cunningham y Menter, 2021), ya

que promueve una mentalidad que puede conducir al surgimiento de ideas,

prototipos, proyectos de investigación, el desarrollo de soluciones innovadoras

a problemas sociales y el surgimiento de ecosistemas de innovación (Niu et al., 2019).

2.3 Pensamiento complejo:

competencia detonadora del emprendimiento científico

El pensamiento complejo es una competencia transversal

que puede enriquecer al emprendimiento científico (Sułkowski

et al., 2020). Se trata de una macro-competencia

conformada por sub-competencias de pensamiento

crítico, sistémico, científico e innovador en entornos educativos

(Cruz-Sandoval et al., 2023). Su desarrollo permite a los estudiantes analizar

problemas desde múltiples perspectivas, identificar patrones, aplicar el método

científico para validar hipótesis y generar soluciones basadas en evidencia

(Vázquez-Parra et al., 2025). Además, fomenta la creatividad y la innovación,

impulsando la generación de ideas y productos que respondan a las necesidades

del mercado y de la sociedad (Calanchez Urribarri,

2022). En el contexto del emprendimiento científico, estas habilidades resultan

esenciales para transformar el conocimiento en propuestas viables y

sostenibles, promoviendo el desarrollo de soluciones innovadoras que

contribuyan al avance tecnológico y social (López-Caudana

et al., 2025).

La incorporación del pensamiento complejo como

detonador del emprendimiento prepara a los estudiantes para abordar problemas

de manera holística, integrando conocimientos de diversas disciplinas y

enfrentando desafíos con una visión estructurada y flexible a la vez

(Cruz-Sandoval et al., 2023). No solo fortalece su formación en sus respectivas

áreas de estudio, sino que también les dota de habilidades esenciales para

liderar proyectos en un entorno globalizado y en constante evolución (Farida et al., 2022). En este sentido, la educación

superior debe fomentar estrategias de enseñanza que impulsen el desarrollo del

pensamiento complejo, proporcionando herramientas metodológicas y tecnológicas

que permitan a los estudiantes desarrollar competencias emprendedoras de manera

integral (Suárez-Brito et al., 2024). La formación en emprendimiento basada en

el pensamiento complejo no solo mejora la capacidad de los futuros

profesionales para innovar, sino que también contribuye a generar ecosistemas

emprendedores dinámicos, donde la interconexión entre la academia, la industria

y la sociedad sea un motor para la creación de conocimiento aplicado y el

desarrollo de soluciones sostenibles a problemas contemporáneos (Alvarez-Icaza et al., 2024).

3. Metodología

El estudio se desarrolló bajo un enfoque de

investigación cuantitativo con el fin de evaluar las autovaloraciones sobre

habilidades de emprendimiento científico desde la perspectiva del pensamiento

complejo. Se empleó un diseño cuasiexperimental con mediciones pre y post

intervención, sin la inclusión de un grupo de control (Manterola y Otzen,

2015). La elección de este diseño respondió a la naturaleza de la intervención,

ya que el taller se ofreció como una experiencia formativa de acceso abierto

para todos los estudiantes interesados, lo que imposibilitó la asignación

aleatoria de los participantes a grupos experimentales y de control. Además, se

buscó minimizar posibles sesgos éticos al garantizar que todos los estudiantes

tuvieran la oportunidad de beneficiarse de la formación en emprendimiento

científico. Si bien la ausencia de un grupo de control limita la posibilidad de

establecer una relación causal directa entre la intervención y los cambios en

la autovaloración de habilidades, el diseño pre-post permitió observar

tendencias y evaluar el impacto percibido del taller en el desarrollo de

competencias emprendedoras (Althubaiti y Althubaiti, 2024).

3.1 Participantes

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia (Novielli et al., 2023; Shi y Cheung, 2024). Se invitó a

estudiantes universitarios que se encontraban matriculados en distintos

programas educativos de la Facultad de Humanidades (FH), así como de la Escuela

de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM), ambas pertenecientes a

la Universidad San Carlos de Guatemala a participar en una experiencia

formativa extracurricular llamada Emprendimiento Científico con Visión de

Futuro. Participaron 127 universitarios durante el mes de abril de 2024. La

composición por género fue de 79.53 % mujeres y 20.47 % hombres. En la Tabla 1

se pueden observar los porcentajes de participación.

Tabla

1

Conformación de la muestra por programa

educativo

|

Facultad |

Programa educativo |

n |

% |

M |

H |

|

FH |

Licenciatura en Pedagogía e Investigación Educativa |

37 |

29.13 |

31 |

6 |

|

Licenciatura en Pedagogía y Planificación Curricular |

22 |

17.3 |

19 |

3 |

|

|

EFPEM |

Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática y Física |

42 |

33.1 |

34 |

8 |

|

Profesorado de Enseñanza Media en Computación e Informática |

26 |

20.47 |

17 |

9 |

|

|

|

Total |

127 |

100 |

101 (79.53 %) |

26 (20.47 %) |

3.2 Ética

Toda la información proporcionada por los participantes

fue recopilada con su consentimiento

(https://comiteinstitucionaletica.tec.mx/es/formatos). La implementación fue

reglamentada y aprobada por el Comité de Ética Tecnológico de

Monterrey-IFE-2024-001 y supervisada por el grupo de investigación

interdisciplinario R4C con el apoyo técnico de Writing

Lab del Instituto para el Futuro de la Educación del

Tecnológico de Monterrey, México. Toda la información recuperada fue protegida

de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley Federal de Protección de

Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente en México. Además,

para garantizar la confidencialidad de los participantes y cumplir con los

principios éticos de la investigación, la base de datos obtenida fue

completamente anonimizada antes de su análisis, eliminando cualquier

información que pudiera permitir la identificación de los estudiantes.

3.3 Diseño e implementación

del taller

El taller se elaboró con base en un diseño

instruccional de 4 etapas: identificar, innovar, inventar e informar. Fue

especialmente concebido para la creación de experiencias educativas novedosas y

efectivas. El contenido del taller fue estructurado en cuatro temas cuatro

temas principales, alineados con las etapas mencionadas. Cada tema se

interconecta con prácticas específicas diseñadas para desarrollar habilidades

de emprendimiento, incluyen la selección de literatura en entornos digitales

para identificar oportunidades de emprendimiento, la ideación de proyectos

viables, el desarrollo prototipos de bajo nivel y el desarrollo de habilidades

de comunicación efectiva. El temario puede observarse en la Tabla 2.

Tabla

2

Organización

de los temas del taller

|

Etapa del diseño instruccional |

Tema |

Habilidades |

Propósito |

|

Identificar |

Detección de oportunidades de emprendimiento basadas

en la ciencia |

Identificación de necesidades de mercado y

oportunidades de innovación. |

Dotar a los estudiantes de las habilidades para

identificar oportunidades de emprendimiento científico, reconociendo áreas

donde la ciencia puede ser aplicada para resolver problemas reales. |

|

Idear |

Formulación de ideas viables que pueden convertirse

en un emprendimiento con base científica. |

Creatividad para proponer soluciones disruptivas en

mercados existentes o crear nuevos mercados. |

Fomentar la capacidad de idear soluciones

innovadoras que aprovechen el conocimiento científico para crear proyectos

sostenibles y rentables. |

|

Inventar |

Desarrollo de productos y servicios científicos y

esbozo de un modelo de negocio. |

Aplicación de principios científicos y tecnológicos

en el desarrollo de productos o servicios. Conocimiento de que es un modelo de negocio. |

Enseñar a los estudiantes cómo transformar ideas en

productos o servicios tangibles mediante el uso eficiente de recursos

tecnológicos y científicos. |

|

Informar |

Estrategias de comunicación para divulgar proyectos

de emprendimiento. |

Técnicas de comunicación efectiva para promover

productos científicos y tecnológicos. |

Habilitar a los estudiantes para comunicar el valor

de su emprendimiento científico a inversores, clientes y socios potenciales,

maximizando así sus oportunidades de éxito. |

Cada tema incorporó recursos educativos abiertos como

documentos, vídeos y audios, así como herramientas digitales y aplicaciones de

inteligencia artificial orientadas a la generación y análisis de textos. Para

cada tema se solicitó un entregable El taller se organizó en cuatro sesiones

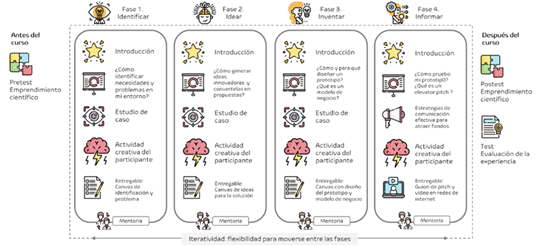

síncronas y se implementó en el mes de abril de 2024. En la Figura 1 se muestra

la estructura del taller.

Figura 1

Estructura e interacción del taller

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Instrumento

Se utilizó un cuestionario llamado ecomplex-CE,

que tiene como objetivo medir la autovaloración de las habilidades de

emprendimiento científico desde la perspectiva del pensamiento complejo, la

escala es de tipo Likert con 4 opciones de respuesta: 1) totalmente en

desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) de acuerdo, y 4) totalmente de acuerdo. Fue

validado previamente por 15 expertos en temas de ciencias de la educación y

emprendimiento, obteniendo un coeficiente de confiabilidad general V de Aiken

de 0.8846, que puede considerarse como alto (Merino-Soto, 2023). En la Tabla 3

se pueden observar las especificaciones del instrumento.

Tabla 3

Dimensiones e ítems del instrumento ecomplex-CE

|

Dimensiones de pensamiento complejo |

Variables |

Ítems |

|

Pensamiento sistémico |

Conocimiento técnico y experiencia en el campo |

E1. Tengo el conocimiento disciplinar necesario para participar en un

proyecto de emprendimiento científico. |

|

E2. Poseo experiencia colaborando o liderando proyectos de emprendimiento

científico. |

||

|

E3. Mi formación profesional me capacita para contribuir eficazmente en

proyectos de emprendimiento científico. |

||

|

Análisis de tendencias tecnológicas y comprensión del mercado |

E4. Tengo la habilidad de identificar fuentes de información confiables

para analizar tendencias tecnológicas relevantes para el emprendimiento. |

|

|

E5. Tengo la capacidad de identificar y comprender las tendencias tecnológicas

relacionadas que pueden abordar eficazmente las necesidades sociales. |

||

|

E6. Puedo seleccionar de entre diversas tendencias tecnológicas la más adecuada

para integrar en mi proyecto de emprendimiento científico. |

||

|

Pensamiento científico |

Desarrollo de productos/servicios basados en tecnología |

E7. Mi experiencia en el desarrollo de servicios innovadores basados en

ciencia y tecnología me capacita para contribuir significativamente en

proyectos de emprendimiento. |

|

E8. Puedo liderar el desarrollo de productos basados en ciencia y

tecnología |

||

|

E9. Puedo generar ideas de emprendimiento científico específicamente

diseñadas para abordar desafíos en el campo científico-tecnológico. |

||

|

Gestión y protección de la propiedad intelectual |

E10. Tengo la habilidad para distinguir entre elementos registrables como

propiedad intelectual y aquellos que no lo son. |

|

|

E11. Conozco los procedimientos necesarios para hacer un registro de

propiedad intelectual. |

||

|

E12. Tengo la capacidad de diseñar estrategias efectivas para registrar

la propiedad intelectual de los diferentes componentes de un emprendimiento

científico |

||

|

Pensamiento crítico |

Metodologías de diseño ágiles y delgadas |

E13. Tengo la capacidad de gestionar y completar las etapas de un

emprendimiento científico en plazos reducidos. |

|

E14. Tengo la habilidad para coordinar y sincronizar las tareas de un

equipo con el fin de desarrollar eficientemente las etapas de un proyecto. |

||

|

E15. Poseo experiencia en trabajar mediante la segmentación de proyectos y

adaptando emprendimientos científicos de manera dinámica según las

necesidades emergentes. |

||

|

Hacking de crecimiento |

E16. Tengo la habilidad para diseñar estrategias de optimización de

recursos que permiten incrementar el volumen de usuarios, los ingresos o el

impacto de un proyecto con un mínimo de gasto y esfuerzo. |

|

|

E17. Tengo experiencia en la aplicación de metodologías analíticas para

examinar datos de comportamiento de usuarios y del mercado, con el fin de

desarrollar estrategias efectivas de crecimiento. |

||

|

E18. Tengo la capacidad para buscar soluciones fuera de lo común a los

retos más comunes |

||

|

Pensamiento innovador |

Diseño de experiencia de usuario |

E19. Tengo la capacidad de encontrar soluciones innovadoras y poco

convencionales para los desafíos más frecuentes. |

|

E20. Poseo experiencia en la integración de principios de experiencia de

usuario para desarrollar productos y servicios innovadores en el ámbito del

emprendimiento científico |

||

|

Toma de decisiones |

E21. Tengo la habilidad para identificar y ejecutar decisiones

estratégicas que potencian el crecimiento y la sostenibilidad en

emprendimientos científicos. |

|

|

E22. Soy capaz de utilizar técnicas de resolver problemas complejos y

tomar decisiones críticas en el desarrollo de proyectos científicos y

tecnológicos. |

Se utilizó el α de Cronbach para analizar la

confiabilidad del cuestionario, se obtuvo un valor general en el pretest de

α=0.9503 y en el postest de α=0.9525, que

representan un indicador excelente (Luh, 2024). Se

realizó un análisis de consistencia interna para el pretest, los resultados de

la correlación de Pearson mostrados en la Tabla 4 con un p-valor de 0.000

representan relaciones positivas fuertes entre los cuatro tipos de pensamiento,

con coeficientes que varían de 0.722 a 0.804, los valores de α Cronbach

oscilan entre 0.8272 y 0.8702, lo que refleja una buena consistencia interna

para cada escala.

Tabla 4

Análisis de confiabilidad del instrumento

en el postest

|

|

|

Pensamiento Sistémico |

Pensamiento Científico |

Pensamiento Crítico |

Pensamiento Innovador |

α

Cronbach |

|

Pensamiento Sistémico |

Correlación de Pearson |

1 |

.739** |

.735** |

.722** |

.8702 |

|

Sig. (bilateral) |

|

.000 |

.000 |

.000 |

|

|

|

Pensamiento Científico |

Correlación de Pearson |

.739** |

1 |

.758** |

.746** |

.8410 |

|

Sig. (bilateral) |

.000 |

|

.000 |

.000 |

|

|

|

Pensamiento Crítico |

Correlación de Pearson |

.735** |

.758** |

1 |

.804** |

.8272 |

|

Sig. (bilateral) |

.000 |

.000 |

|

.000 |

|

|

|

Pensamiento Innovador |

Correlación de Pearson |

0.722** |

0.746** |

.804** |

1 |

.8600 |

|

Sig. (bilateral) |

.000 |

.000 |

.000 |

|

|

**. La correlación

es significativa en el nivel 0.01 (bilateral), n=127.

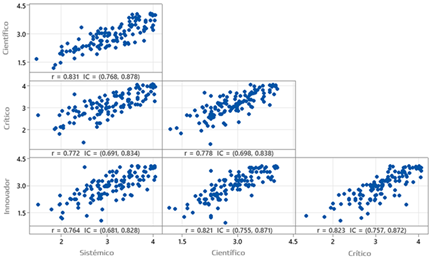

En la Figura 2 se muestran los coeficientes de

correlación con intervalos de confianza del 95%, el pensamiento sistemático y

científico tienen una correlación muy alta (r=.831), lo que sugiere que las

habilidades en una de estas áreas están estrechamente vinculadas con

habilidades en la otra. De manera similar, el pensamiento sistemático y

creativo, así como el sistemático e innovador, presentan correlaciones fuertes

(r=.772 y r=.764, respectivamente), implicando una asociación significativa

entre estos tipos de pensamiento.

Las relaciones entre el pensamiento científico y el

creativo e innovador, también son fuertes (r=.778 y r=.821, respectivamente).

La más fuerte se presenta entre el pensamiento creativo e innovador (r=.823),

que refleja una asociación muy estrecha entre la capacidad de generar ideas

nuevas y la capacidad de aplicarlas de manera práctica. La ausencia de

p-valores sobre los intervalos de confianza reafirma la significancia

estadística de todas las correlaciones observadas.

Figura 2

Gráfica

de matriz para correlación de Pearson

Fuente:

elaboración propia.

Se comprobó si la distribución de la muestra cumplía

los parámetros de normalidad, en la Tabla 5 no se observan valores extremos

para la asimetría (superiores a |2.00|), ni para la curtosis (entre 8.00 y

20.00) (Béjar, 1952; Borroni y De Capitani,

2022), se puede inferir que la muestra sigue una distribución normal. Las

desviaciones estándar son relativamente en el pretest como en el postest, sin embargo, en el postest,

esta disminuye para cada tipo de pensamiento, lo que sugiere que el taller pudo

haber contribuido a una mayor homogeneidad en las respuestas de los

participantes.

La asimetría en el pretest es ligeramente negativa, en

el postest sigue siendo negativa y se vuelve más

pronunciada en el pensamiento crítico e innovador (0.43 en ambos), las

asimetrías cercanas a cero sugieren una distribución simétrica, pero la

presencia de asimetría negativa en ambos tests indica

una tendencia general de las puntuaciones hacia el extremo superior de la

escala. La curtosis en el pretest varía, pero es cercana a cero o ligeramente

negativa para la mayoría de las autovaloraciones. En el postest,

la curtosis en pensamiento sistémico se vuelve más negativa (–0.61), el

pensamiento crítico muestra una curtosis positiva en el postest

(0.10), lo indica una distribución leptocúrtica.

Tabla

5

Análisis

descriptivo del pretest y el postest

|

|

Pretest |

Postest |

||||||

|

Media |

Desv.Est. |

Asimetría |

Curtosis |

Media |

Desv.Est. |

Asimetría |

Curtosis |

|

|

Sistémico |

2.9536 |

.6495 |

–.33 |

–.10 |

3.0879 |

.5994 |

–.29 |

–.61 |

|

Científico |

2.6890 |

.7049 |

–.11 |

–.62 |

2.8898 |

.6514 |

–.10 |

–.53 |

|

Crítico |

2.9088 |

.6333 |

–.28 |

–.22 |

3.1457 |

.5480 |

–.43 |

.10 |

|

Innovador |

2.6969 |

.7558 |

–.03 |

–.62 |

2.9843 |

.7284 |

–.43 |

–.36 |

Habiendo identificado la normalidad de la muestra, se

realizó la comparación de los puntajes iniciales y finales totales y por

dimensiones. Para ello, se utilizaron diversas pruebas estadísticas: 1) la

comparación de valores atípicos para identificar si hay valores que se desvían

significativamente del resto de los datos en la muestra, 2) la prueba t de student, para comparar las medias de dos grupos

independientes y determinar si existen diferencias estadísticamente

significativas entre ellos, 3) la prueba t pareada, para comparar las medias

entre los test, y 4) la prueba ANOVA para analizar las diferencias entre los

puntajes entre los test, para determinar si las variaciones en las puntuaciones

entre el pretest y el postest son mayores de lo que

se esperaría por casualidad.

4. Análisis y

resultados

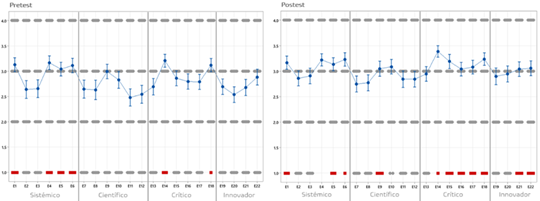

Se realizó la medición de la diferencia de las medias

para encontrar datos atípicos, en la Figura 3 se observa que en ambas pruebas

están en un rango similar, sin embargo, parecen ligeramente más altas en el postest para algunas dimensiones, podría indicar un efecto

positivo del taller. Respecto al pensamiento sistémico, se presentó un aumento

de 0.130 que sugiere una mejora moderada de la autovaloración, el científico

mejoró en 0.203, que indica que los participantes perciben que han adquirido

una capacidad mejorada para analizar las tendencias relacionadas con el

emprendimiento científico. En cuanto al pensamiento crítico, aumentó en 0.236,

una mejora que podría interpretarse como un desarrollo significativo en la

autovaloración de la habilidad de los participantes para trabajar con

metodologías de diseño ágiles y delgadas, en el pensamiento innovador se

encuentra la mayor diferencia observada con un coeficiente de 0.287, lo cual es

indicativo de un progreso en la percepción para aplicar ideas creativas de manera

práctica y efectiva.

Respecto a los datos atípicos marcados en rojo en la

Figura 3, estos se distribuyen a lo largo de ambas pruebas, su presencia indica

puntuaciones significativamente más bajas, esto podría sugerir que los

participantes están encontrando dificultades para comprender conceptos en temas

de emprendimiento científico. No se observan puntuaciones atípicamente altas

que podrían representar áreas de fortaleza. Al revisar la base de datos no se

encontraron respuestas que pudieran significar un riesgo para continuar con el

análisis.

Figura 3

Comparación

de medias entre pretest y postest

Fuente: elaboración propia

Para determinar la existencia de diferencias

significativas entre el pretest y el postest, se

aplicó la prueba t de Student para dos muestras. Los

resultados se presentan en la Tabla 6, donde se reporta una correlación de

Pearson moderadamente fuerte de .8329, lo que indica que existe una relación

positiva entre las puntuaciones antes y después del taller, es decir, los participantes

que inicialmente reportaron una alta autovaloración tendieron a mantenerla,

mientras que aquellos con puntuaciones más bajas también mostraron una

tendencia similar en el postest (Lugo-Armenta y

Pino-Fan, 2022).

Para evaluar la magnitud de las diferencias, se

utilizó el coeficiente de Tukey (Tα = .21), encontrándose una diferencia

muestral de .02. Este valor indica que las variaciones observadas entre las dos

mediciones son mínimas y no superan el umbral necesario para ser consideradas

estadísticamente significativas. Aunque la media del pretest fue menor que la

del postest, lo que sugiere una mejora en la

autovaloración de los participantes, la diferencia general de .214, con un

nivel de significancia de p = .05, demuestra que este aumento podría deberse al

azar y no necesariamente a un efecto real del taller. Es decir, aunque los

participantes percibieron un impacto positivo en sus habilidades emprendedoras,

el análisis estadístico no proporciona evidencia suficiente para confirmar que

esta mejora sea atribuible de manera concluyente a la intervención.

Tabla

6

Estadísticas

de la prueba t

|

|

Pretest |

Postest |

Diferencia muestral (dm) |

Método de Tukey Tα=0.22 |

|

Promedio |

2.822409091 |

2.843551797 |

.02 |

Si Tα<dm=Diferencia no

significativa |

|

Varianza |

.051027396 |

.04023703 |

|

|

|

Desviación standard |

0.88318 |

.8042 |

|

|

|

Correlación de Pearson |

.832872721 |

|

|

|

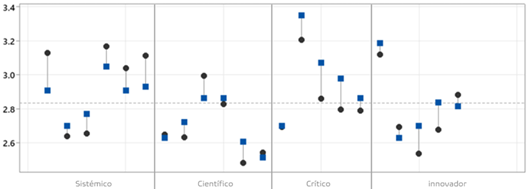

En la Figura 4 se observa el orden de datos pareados,

la prueba indica que la media del postest (3.0744)

supera a la del pretest (2.1274), con una diferencia de 0.94702 (p < 0.001).

Este resultado, con un intervalo de confianza del 95% y una desviación estándar

más baja en las diferencias pareadas, confirma que el taller tuvo un efecto

estadísticamente positivo en la autovaloración de los estudiantes, la

desviación estándar en el postest, aunque aumentada,

indica una variabilidad que no compromete la efectividad general del taller.

Figura 4

Prueba

t pareada entre pretest y postest

Fuente: Elaboración propia.

Para determinar si las diferencias observadas entre el

pretest y el postest eran estadísticamente

significativas, se llevó a cabo un análisis ANOVA de un factor de efectos

fijos. Los resultados, presentados en la Tabla 7, muestran un efecto notable

del taller en la autovaloración de los estudiantes con respecto a su

competencia en pensamiento complejo. En particular, se obtuvo un coeficiente F

de 129.095, un valor superior al crítico (Fc =

4.06170), lo que indica que las variaciones entre las mediciones no son

atribuibles al azar. Asimismo, el valor p obtenido (1.35405E-33), refuta la

hipótesis nula de que no hubo cambios significativos en la autovaloración de

los participantes.

Estos hallazgos sugieren que la intervención tuvo un

impacto positivo en la percepción de los estudiantes sobre sus habilidades

emprendedoras, fortaleciendo su pensamiento complejo. Aunque la prueba t de Student no mostró diferencias significativas en las medias

generales, el ANOVA confirma que la variabilidad observada entre las mediciones

pre y post taller es lo suficientemente alta como para considerar que el

programa influyó en la autovaloración de los participantes. Esto refuerza la

importancia de implementar estrategias formativas que fomenten el pensamiento

complejo en el emprendimiento científico, aunque también señala la necesidad de

estudios complementarios que exploren con mayor profundidad la relación causal

entre la intervención y el desarrollo de estas competencias (Sisso et al., 2023).

En general, los resultados indican que existe una

mejora en la percepción de las habilidades emprendedoras entre el pretest y el postest, respaldada por un incremento en las medias de las

dimensiones evaluadas. El pensamiento innovador presentó el mayor aumento, con

una diferencia de 0.287 puntos, seguido del pensamiento crítico con 0.236

puntos. Aunque estas diferencias no alcanzaron significancia estadística,

reflejan una tendencia positiva en la autovaloración de los participantes, lo

anterior sugiere que se manifestó un efecto favorable del taller en el

desarrollo de competencias emprendedoras, además, es posible que la percepción

de mejora refleje un progreso subjetivo en la autovaloración, lo cual es

relevante en términos de motivación y disposición para emprender.

Estos resultados podrían estar relacionado con la

naturaleza práctica del taller, que permitió a los estudiantes aplicar sus

conocimientos en la creación de proyectos que parten de situaciones reales,

fortaleciendo así sus habilidades de innovación y pensamiento crítico. Además,

la interacción colaborativa durante las etapas de identificación, ideación,

invención e información pudo haber potenciado en los participantes sus

capacidades emprendedoras.

Tabla 7

Anova:

Factor simple

|

Resumen |

|

|

|

|

|

|

|

Grupos |

Conteo |

Suma |

Promedio |

Varianza |

|

|

|

Pre |

23 |

48.9296 |

2.127373913 |

.0405712 |

|

|

|

Post |

23 |

14.8006 |

.643504348 |

.0015239 |

|

|

|

ANOVA |

|

|

|

|

|

|

|

Fuente de variación |

SS |

df |

MS |

F |

P-valor |

F crítico |

|

Entre grupos |

25.3214922 |

1 |

25.3214922 |

1203.0607 |

1.35405E-33 |

4.0617 |

|

Dentro de los grupos |

0.926092634 |

44 |

.02104756 |

|

|

|

|

Total |

26.24758483 |

45 |

|

|

|

|

5. Discusión

En este estudio se evaluaron las mejoras en las habilidades

emprendedoras mediante un enfoque cuantitativo pretest-postest.

Uno de los hallazgos muestra que la autovaloración de las habilidades de

emprendimiento científico mejoró significativamente entre el pretest y el postest. En la Figura 3 se observó un aumento en la media

del pensamiento sistémico de 2.9536 a 3.0879, sugiriendo una mejora moderada.

Según Piñeiro-Chousa et al. (2020), el desarrollo de

habilidades emprendedoras es crucial para la formación profesional. Esto

evidencia la importancia de incorporar programas educativos centrados en

competencias emprendedoras y destaca el impacto positivo del taller en los

estudiantes.

Además de esto, las habilidades de pensamiento crítico

mostraron un aumento notable en la autovaloración de los participantes. El

pensamiento crítico aumentó en 0.236, indicando un desarrollo significativo en

la capacidad de trabajar con metodologías de diseño ágiles y delgadas.

Fernández et al. (2022) afirman que las competencias emprendedoras están

relacionadas con capacidades que pueden adquirirse mediante formación y

capacitación. En este sentido, la mejora en pensamiento crítico sugiere que el

taller proporcionó herramientas efectivas para el desarrollo de habilidades

críticas esenciales en el emprendimiento científico.

Asimismo, el pensamiento innovador fue la dimensión

con mayor diferencia observada, indicando un progreso significativo. Se registró un aumento de 0.287 en el

pensamiento innovador, lo cual es indicativo de un avance en la aplicación

práctica de ideas creativas, lo anterior confirma que la habilidad para el

emprendimiento surge de la interacción integral del estudiante con su entorno

de socialización (Duval-Couetil et al., 2021). Este

incremento en la innovación refleja la capacidad de los estudiantes para

generar soluciones creativas, evidenciando el valor de un enfoque educativo que

fomenta el pensamiento complejo.

Por otro lado, aunque se observó una correlación

positiva entre los puntajes del pretest y el postest,

esta no resultó estadísticamente significativa. La correlación de Pearson fue

de 0.8329, y la diferencia medida mediante la prueba t de Student

fue de 0.02, sin alcanzar significancia estadística. A pesar de la ausencia de

significancia, la correlación sugiere una tendencia positiva en la

autovaloración de competencias, lo que resalta la importancia de programas

educativos centrados en el emprendimiento. Este hallazgo refuerza la necesidad

de considerar las demandas del entorno laboral actual en la formación académica

(Boyle et al., 2021).

Sin embargo, los resultados de la prueba ANOVA

confirmaron un efecto significativo del taller en la autovaloración de los

estudiantes. El coeficiente F obtenido fue de 129.095, sustancialmente superior

al valor crítico Fc de 4.06170, y el p-valor fue

prácticamente inexistente (1.35405E-33). Este hallazgo respalda la efectividad

del taller en la mejora de competencias de pensamiento complejo, alineándose

con la necesidad de integrar habilidades digitales en la educación superior.

Las diferencias en los resultados entre las dos

pruebas pueden explicarse por la naturaleza de cada análisis estadístico. La

prueba t comparó exclusivamente las medias del pretest y postest,

lo que puede hacerla menos sensible a variaciones dentro del grupo si la

muestra es pequeña o si existe alta variabilidad individual en los puntajes. En

contraste, el ANOVA evaluó la variabilidad total y permitió identificar efectos

más sutiles al considerar las diferencias entre los grupos y dentro de ellos,

lo que aumentó su capacidad para detectar cambios significativos. Además, es

posible que el impacto del taller no se refleje de manera homogénea en todos

los participantes, lo que podría diluir la significancia en el análisis

pretest-postest pero

volverse más evidente al evaluar la variabilidad con ANOVA. Factores como el

tiempo de exposición al taller, el nivel inicial de competencias de los

estudiantes y su predisposición a la autoevaluación pueden haber influido en

estos resultados.

Sin embargo, debe destacarse que los resultados

reflejan una homogeneidad mayor en las respuestas de los participantes tras el

taller. La desviación estándar disminuyó en el postest

para cada tipo de pensamiento, sugiriendo mayor uniformidad en las

autovaloraciones, al respecto, Macías et al. (2020) mencionan que el

pensamiento complejo requiere un enfoque sistémico y crítico basado en

realidades educativas actuales. En este sentido, la reducción en la

variabilidad de las respuestas indica que el taller contribuyó a una percepción

más uniforme y consolidada de las competencias, resaltando su efectividad.

De igual forma, las habilidades de emprendimiento

científico fueron percibidas de manera más positiva tras participar en el

taller. El pensamiento científico mejoró en 0.203, indicando una capacidad

mejorada para analizar tendencias relacionadas con el emprendimiento

científico, lo anterior muestra que los estudiantes pueden desarrollar

habilidades emprendedoras científicas, destacando el potencial de las

intervenciones educativas para fomentar el emprendimiento (Farida

et al., 2022). Otro de los hallazgos evidencia que la percepción de habilidades

en el pensamiento sistémico también mostró una mejora. La media del pensamiento

sistémico pasó de 2.9536 en el pretest a 3.0879 en el postest.

Esto resalta que la mejora en el pensamiento sistémico refleja una mayor

capacidad para integrar conocimientos científicos en proyectos de emprendimiento.Por lo anterior,

los hallazgos de este estudio sugieren que el desarrollo del pensamiento

complejo a través del taller influyó en la autovaloración de las habilidades

emprendedoras de los participantes. Sin embargo, es fundamental analizar cómo

estas mejoras pueden traducirse en situaciones reales de emprendimiento

científico. La aplicación práctica de estas competencias se refleja en la

capacidad de los estudiantes para identificar oportunidades en sus áreas de

especialización, diseñar soluciones innovadoras y comunicar sus ideas de manera

efectiva. En este sentido, metodologías como el aprendizaje basado en retos, el

uso de herramientas digitales para la ideación de proyectos y la aplicación de

modelos de prototipado rápido fueron clave para promover el pensamiento crítico

y fomentar la innovación. Estas estrategias permitieron a los participantes

desarrollar enfoques estructurados para resolver problemas complejos y, al mismo

tiempo, adquirir una mentalidad emprendedora alineada con la realidad del

sector científico y tecnológico.

Los resultados

subrayan la importancia de programas educativos que desarrollen el pensamiento

complejo para el emprendimiento científico. Las mejoras en la autovaloración de

habilidades emprendedoras demuestran el impacto positivo del taller. Estos

hallazgos sugieren que las experiencias formativas centradas en competencias

superiores pueden potenciar el emprendimiento científico, contribuyendo al

desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles.

6. Conclusiones

El pensamiento complejo emerge como un catalizador esencial

en el emprendimiento científico, permitiendo a los innovadores desentrañar y

abordar las intrincadas redes de problemas contemporáneos con soluciones

creativas y sostenibles. Este estudio tuvo como objetivo analizar la

autovaloración del pensamiento complejo orientado al desarrollo de habilidades

de emprendimiento científico en estudiantes de la Universidad San Carlos de

Guatemala con un taller de emprendimiento científico con visión de futuro. Los

hallazgos dan cuenta de (a) una mejora en la percepción de las habilidades de

emprendimiento de los estudiantes tras completar el taller, lo cual refleja la

potencial eficacia del programa educativo, aunque estas mejoras no alcanzaron

significancia estadística, y, (b) el desarrollo del emprendimiento científico

se facilita mediante el cultivo de competencias avanzadas, como el pensamiento

complejo, y que el empleo de experiencias educativas bien diseñadas, junto con

plataformas de aprendizaje, puede incrementar la autovaloración de las

habilidades emprendedoras.

Para la práctica educativa, estos resultados subrayan

la importancia de integrar estrategias didácticas que promuevan el pensamiento

complejo y la autopercepción emprendedora, utilizando recursos digitales y

evaluaciones formativas que motiven a los estudiantes a aplicar y reflexionar

sobre sus habilidades en contextos reales. En cuanto a las implicaciones para

la investigación, este estudio anima a adoptar métodos de análisis

diversificados, considerar poblaciones más amplias y variadas (diferentes perfiles

de estudiantes, disciplinas, tipos de universidades, países), y explorar

diferentes contextos educativos para profundizar en cómo las intervenciones

pedagógicas específicas impactan en el desarrollo del emprendimiento

científico.

Si bien los resultados sugieren una mejora en la

autovaloración de las habilidades de emprendimiento científico tras la

participación en el taller, es importante destacar que dichas diferencias no

fueron estadísticamente significativas. Esto implica que, aunque los

participantes percibieron un impacto positivo en su desarrollo de competencias

emprendedoras, estos cambios podrían estar influenciados por factores

subjetivos o externos al programa. En este sentido, se recomienda interpretar

los hallazgos con cautela y considerar estudios adicionales con diseños

experimentales más robustos y muestras más amplias para obtener una evaluación

más precisa del impacto del taller.

Una limitación importante del estudio es el tamaño y

la composición de la muestra, ya que, al centrarse en una única institución

educativa, los hallazgos pueden estar influenciados por factores contextuales

específicos, como el perfil académico de los estudiantes, la cultura

institucional y los recursos disponibles. Esto dificulta la extrapolación de

los resultados a otras poblaciones con características distintas.

Asimismo, la breve duración de la intervención puede

no haber sido suficiente para generar un impacto profundo y sostenido en el

desarrollo de competencias emprendedoras. Es posible que algunos efectos del

taller solo se manifiesten a mediano o largo plazo, lo que no pudo ser captado

en la evaluación realizada. Además, la autovaloración de los estudiantes,

utilizada como principal medida de evaluación, puede estar sujeta a sesgos de

percepción y no reflejar con precisión los cambios reales en sus habilidades.

Otro aspecto a considerar es que el estudio no tomó en cuenta variables

externas que podrían haber influido en los resultados, como experiencias

previas de los estudiantes en emprendimiento, su nivel de motivación o la

posible influencia de otros cursos o actividades simultáneas.

Sin embargo, a pesar de las limitaciones

identificadas, este estudio puede servir como punto de partida para el

desarrollo de nuevas líneas de investigación sobre el impacto de las

intervenciones educativas en el emprendimiento científico. Futuros estudios

podrían ampliar el alcance de esta investigación explorando la efectividad de

programas similares en distintos tipos de emprendimientos y contextos

institucionales. Además, sería valioso emplear una mayor diversidad de

instrumentos de evaluación, tanto cualitativos como cuantitativos, para obtener

una visión más integral del desarrollo de competencias emprendedoras. Asimismo,

una ampliación de la población estudiada permitiría analizar con mayor

profundidad las dinámicas del emprendimiento científico en una variedad de

entornos educativos, contribuyendo así a la generación de estrategias más

robustas y generalizables para su fomento en la educación superior.

Contribución de los autores

Conceptualización,

C.E.G.R.; conservación de datos, C.E.G.R.; C.E.G.R. y L.M.O.C.; obtención de

financiación, C.E.G.R.; investigación, C.E.G.R. y L.M.O.C.; metodología,

C.E.G.R.; gestión del proyecto, C.E.G.R. y L.M.O.C.; recursos, C.E.G.R.;

C.E.G.R. y L.M.O.C.; supervisión, C.E.G.R.; validación, C.E.G.R.;

visualización, L.M.O.C.; redacción-preparación del borrador original, C.E.G.R.;

redacción-lectura de prueba y edición, C.E.G.R. y L.M.O.C.

Financiación

Los autores agradecen

al Tecnológico de Monterrey por el apoyo financiero brindado a través del

'Challenge-Based Research Funding Program 2023', Project ID #IJXT070-23EG99001,

titulado 'Complex Thinking Education for All (CTE4A): A Digital Hub and School

for Lifelong Learners'. Esta investigación no ha recibido financiación externa

Disponibilidad de datos

El conjuntos de datos utilizados en este estudio están disponibles previa

solicitud razonable al autor de correspondencia

Aprobación ética

No se aplica

Consentimiento de publicación

No se aplica

Conflicto de interés

El/Los autor/es/as

declaran no tener conflictos de interés

Derechos y permisos

Open

Access. Este artículo está licenciado bajo una Licencia

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, que permite el uso, intercambio, adaptación,

distribución y reproducción en cualquier medio o formato, siempre y cuando se

otorgue el crédito correspondiente al autor original y a la fuente, se

proporcione un enlace a la licencia Creative Commons

y se indique si se realizaron cambios

Referencias

Abebe, S.A. (2023). Refugee entrepreneurship:

Systematic and thematic analyses and a research agenda. Small Business

Economics, 60(1), 315–350. https://doi.org/10.1007/s11187-022-00636-3

Althubaiti, A. & Althubaiti, S.M. (2024). Flipping the Online Classroom to

Teach Statistical Data Analysis Software: A Quasi-Experimental Study. SAGE Open, 14(1). https://doi.org/10.1177/21582440241235022

Alvarez-Icaza, I., Molina-Espinosa, M., &

Suárez-Brito, P. (2024) Adaptive Learning for Complex Thinking: A Systematic

Review of Users' Profiling Strategies. Journal of Social Studies Education

Research, 15(2), 251-272. https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/5529

Azqueta, A., Sanz-Ponce, R. & Núñez-Canal, M.

(2023). Trends and Opportunities in Social Entrepreneurship

Education Research. Administrative Sciences, 13(11), 232. https://doi.org/10.3390/admsci13110232

Baena-Luna, P., García-Río, E. & Monge-Agüero, M.

(2020). Entrecomp: marco competencial para el

emprendimiento. Una revisión sistemática de la literatura sobre su uso y

aplicación. Información Tecnológica, 31(2), 163–172. https://doi.org/10.4067/s0718-07642020000200163

Bahena-Álvarez, I. L., Cordón-Pozo, E. &

Delgado-Cruz, A. (2019). Social entrepreneurship in the conduct of responsible

innovation: Analysis cluster in Mexican SMEs. Sustainability, 11(13),

3714. https://doi.org/10.3390/su11133714

Baker, E. (2022). From planning to entrepreneurship:

On the political economy of scientific pursuit. Studies in History and

Philosophy of Science, 92, 27–35. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2022.01.013

Béjar, J. (1952). Maximos

y minimos de los coeficientse

de asimetria y curtosis en poblaciones finitas. Trabajos de Estadística, 3, 3–11.

https://doi.org/10.1007/BF03002858

Blankesteijn, M., Bossink, B. & van der Sijde, P. (2020). Science-based entrepreneurship education as a

means for university-industry technology transfer. International

Entrepreneurship and Management Journal. https://doi.org/10.1007/s11365-019-00623-3

Borroni, C.G. & De Capitani, L. (2022).

Some measures of kurtosis and their inference on large datasets. AStA Advances in Statistical Analysis, 106,

573–607. https://doi.org/10.1007/s10182-022-00442-y

Boyd, R. L. (2022). Entrepreneurship and Labor

Absorption: Blacks and Whites in Northern U.S. Cities During the Great

Depression. Review of Black Political Economy, 49(4), 403–422. https://doi.org/10.1177/00346446211060543

Boyle, T.A. & Dwyer, C. (2021). Developing

Entrepreneurial Competencies in Science Students. Journal of

Entrepreneurship Education, 24(3), 101-120. https://doi.org/10.5465/AMLE.2020.0314

Calanchez Urribarri, A.,

Chavez Vera, K., Reyes Reyes, C. & Ríos Cubas, M.

(2022). Innovative performance to strengthen the culture of entrepreneurship in

Peru. Revista Venezolana de Gerencia, 27(100),

1837–1858. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.33

Cardella, G.M.,

Hernández-Sánchez, B.R. & Sánchez-García, J.C. (2020). Women

Entrepreneurship: A Systematic Review to Outline the Boundaries of Scientific

Literature. Frontiers in Psychology, 11, 1557. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01557

Cardella, G.M., Hernández-Sánchez, B.R., Monteiro,

A.A. & Sánchez-García, J.C. (2021). Social entrepreneurship research:

Intellectual structures and future perspectives. Sustainability, 13(14),

7532. https://doi.org/10.3390/su13147532

Cheng, T. (2022). The Application of Web-Based Scientific

Computing System in Innovation and Entrepreneurship. Discrete Dynamics in

Nature and Society, 1-13. https://doi.org/10.1155/2022/1453889

Chepurenko, A., Kristalova, M. & Wyrwich, M.

(2019). Historical and institutional determinants of

universities’ role in fostering entrepreneurship. Foresight and STI

Governance, 13(4), 48–59. https://doi.org/10.17323/2500-2597.2019.4.48.59

Cruz-Sandoval, M., Vázquez, C., Carlos-Arroyo, M. &

Amézquita-Zamora, J. (2023). Student Perception of the Level of

Development of Complex Thinking: An Approach Involving University Women in

Mexico. Journal of Latinos and Education, 1–13. https://doi.org/10.1080/15348431.2023.2180370

Cunningham, J. A. & Menter, M. (2021).

Transformative change in higher education: Entrepreneurial universities and

high-technology entrepreneurship. Industry and Innovation, 28(3),

343–364. https://doi.org/10.1080/13662716.2020.1763263

De Oca Rojas, M., Isaac, B. & Nelson, C. C. S.

(2022). Research methodology in entrepreneurship: A strategy for the scientific

production of university teachers. Revista de Ciencias Sociales, 28(2),

381–391. https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37945

Diez, R. C. Á., Esparza, R. M. V., Bañuelos-García, V.

H., Santillán, M. T. V., Félix, B. I. L., Luna, V. A., Ponce, J. R. H.,

Martínez, F. M. G., Alvarado-Peña, L. J. & López-Robles, J. R. (2022). Silver economy and

entrepreneurship, an emerging innovative area: An academic, scientific and

business framework for building new knowledge. Iberoamerican

Journal of Science Measurement and Communication, 2(3). https://doi.org/10.47909/ijsmc.45

Duval-Couetil, N., Ladisch, M. & Yi,

S. (2021). Addressing academic researcher priorities through science and

technology entrepreneurship education. Journal of Technology Transfer, 46(2),

288–318. https://doi.org/10.1007/s10961-020-09787-5

Farida, F. A., Hermanto, Y. B., Paulus, A. L. & Leylasari, H. T. (2022). Strategic Entrepreneurship

Mindset, Strategic Entrepreneurship Leadership, and Entrepreneurial Value

Creation of SMEs in East Java, Indonesia: A Strategic Entrepreneurship

Perspective. Sustainability, 14(16), 10321. https://doi.org/10.3390/su141610321

Fernández, G.,

Ayaviri, R. D., Nina, V. D. A. & Núñez, A. I. M. (2022). Competencias

emprendedoras para generar una cultura de emprendimiento en la educación

superior. Revista de ciencias sociales, 28(6), 297-313.

https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38847

Filser, M.,

Kraus, S., Roig-Tierno, N., Kailer, N. & Fischer,

U. (2019). Entrepreneurship

as catalyst for sustainable development: Opening the

black box. Sustainability, 11(16), 4503. https://doi.org/10.3390/su11164503

Fini, R., Perkmann, M. &

Ross, J.-M. (2022). Attention to Exploration: The Effect of Academic

Entrepreneurship on the Production of Scientific Knowledge. Organization

Science, 33(2), 688–715. https://doi.org/10.1287/orsc.2021.1455

Gicheva, D. & Link,

A.N. (2022). Public sector entrepreneurship, politics, and innovation. Small

Business Economics, 59(2), 565–572. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00550-0

Harrison, R.T. (2023). W(h)ither entrepreneurship?

Discipline, legitimacy and super-wicked problems on the road to nowhere. Journal

of Business Venturing Insights, 19. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00363

Jiang, D. & Hou, Z. (2019). Research on the mode

of innovation and entrepreneurship education for college students. International

Journal of Information and Education Technology, 9(11), 831–835. https://doi.org/10.18178/ijiet.2019.9.11.1313

López-Caudana, E. O.,

Vázquez-Parra, J.C., George-Reyes, C.E., & Valencia González, G. C. (2025).

Scientific-technological

entrepreneurship and complex thinking for all: A gender study in science clubs

in Mexico. Journal of Latinos and Education. https://doi.org/10.1080/15348431.2024.2444938

Lugo-Armenta, J. & Pino-Fan, L. (2022).

Inferential reasoning of high school mathematics teachers about t-Student statistic. Uniciencia, 36(1), 1-29. https://doi.org/10.15359/ru.36-1.25

Luh, W.M. (2024). A General Framework for Planning the

Number of Items/Subjects for Evaluating Cronbach’s Alpha: Integration of

Hypothesis Testing and Confidence Intervals. Methodology, 20(1), 1-21. https://doi.org/10.5964/meth.10449

Manterola, C. & Otzen, T. (2015). Estudios Experimentales 2 Parte. Estudios Cuasi-Experimentales. International

Journal of Morphology, 33(1), 382-387. https://doi.org/10.4067/S0717-95022015000100060

Merino-Soto, C. (2023). Aiken’s V Coefficient:

Differences in Content Validity Judgments. MHSalud: Revista en

Ciencias del Movimiento Humano y Salud, 20(1), 1-10. https://doi.org/10.15359/mhs.20-1.3

Muñoz, P. & Dimov, D. (2023). A translational

framework for entrepreneurship research. Journal of Business Venturing

Insights, 19. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00361

Niu, B., Liu, Q. & Chen, Y. (2019). Research on the university

innovation and entrepreneurship education comprehensive evaluation based on AHP

method. International Journal of Information and Education Technology, 9(9),

623–628. Scopus. https://doi.org/10.18178/ijiet.2019.9.9.1278

Novielli, J., Kane, L. & Ashbaugh, A. R. (2023). Convenience

Sampling Methods in Psychology: A Comparison Between Crowdsourced and Student

Samples. Canadian Journal of Behavioural Science.

https://doi.org/10.1037/cbs0000394

Pastran, A. L. (2021). Acción por el Clima:

Emprendedores Sostenibles (ODS 12 Producción y Consumo Responsable). Cuadernos

del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 128. https://doi.org/10.18682/cdc.vi128.4867

Piñeiro-Chousa, J.,

López-Cabarcos, M. Á., Romero-Castro, N. M. y

Pérez-Pico, A. M. (2020). Innovation, entrepreneurship and knowledge in the

business scientific field: Mapping the research front. Journal of

Business Research, 115, 475–485. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.045

Shi, J. & Cheung, A. (2024). The Impacts of

a Social Emotional Learning Program on Elementary School Students in China: A

Quasi-Experimental Study. Asia-Pacific Education Researcher, 33(1), 59-69. https://doi.org/10.1007/s40299-022-00707-9

Silva, F. O., Espuny, M., Costa, A. C. F., Anaya, Y.

B., Faria, A. M., Santos, G. & de Oliveira, O. J. (2024). Drivers for

Entrepreneurship Education: Harnessing Innovation for Quality Youth Employment

and Income Generation. Quality Innovation Prosperity, 28(1), 193.

https://doi.org/10.12776/qip.v28i1.1905

Sisso, D., Bass, N. & Williams, I. (2023).

Teaching One-Way ANOVA with engaging NBA data and R Shiny within a flexdashboard. Teaching Statistics, 45(2), 69-78. https://doi.org/10.1111/test.12332

Suárez-Brito, P., Elizondo-Noriega, A., Lis-Gutiérrez,

J.P., Henao-Rodríguez, C., Forte-Celaya, M.R. & Vázquez-Parra, J.C. (2024),

Differential impact of gender and academic background on complex thinking

development in engineering students: a machine learning perspective. On the

Horizon, 33(1), 14-31. https://doi.org/10.1108/OTH-11-2023-0036

Sułkowski, Ł. & Patora-Wysocka, Z. (2020). International entrepreneurship

of universities: Process-oriented and capabilities perspectives. Entrepreneurial

Business and Economics Review, 8(3), 175–188. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080310

Surana, K., Singh, A. & Sagar, A. D. (2020).

Strengthening science, technology, and innovation-based incubators to help

achieve Sustainable Development Goals: Lessons from India. Technological

Forecasting and Social Change, 157, 120057. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120057

Thomas, E., Faccin,

K. & Asheim, B. T. (2020). Universities as orchestrators of the development

of regional innovation ecosystems in emerging economies. Growth and

Change, 52(2), 770-789. https://doi.org/10.1111/grow.12442

Vázquez-Parra, J. C., Lis-Gutiérrez, J. P.,

Henao-Rodriguez, L. C., George-Reyes, C. E., Tramon-Pregnan,

C. L., Del Río-Urenda, S., Chio, M. E. B., & Tariq, R. (2025). Comparison

of Perceived Achievement of Complex Thinking Competency Among American,

European, and Asian University Students. Social

Sciences,

14(1), 42. https://doi.org/10.3390/socsci14010042

Virzi, N., Koirala, B. & Spillan, J.

(2015). Factores que influyen en la inclinación de estudiantes de hacerse

emprendedores: Perspectivas desde Guatemala. Multidisciplinary

Business Review, 8(2),

72–84. https://journalmbr.net/index.php/mbr/article/view/330

Wang, M., Cai, J., Soetanto, D. & Guo, Y.

(2023). Why do academic scientists participate in academic

entrepreneurship? An empirical investigation of department context and the

antecedents of entrepreneurial behavior. Journal of Small Business

Management, 61(4), 1497–1528. https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1844486

Wurth, B., Stam, E. & Spigel, B. (2021).

Toward an Entrepreneurial Ecosystem Research Program. Entrepreneurship

Theory and Practice, 46(3), 104225872199894. https://doi.org/10.1177/1042258721998948